Wie eine glückliche Braut sieht Vanitha nicht aus. Im Gegenteil: Wenn die junge Frau im leuchtend türkisen Sari davon erzählt, was sie tun musste, um den in Indien üblichen Brautpreis zu erschuften, versagt ihr die Stimme. Die 27-Jährige bricht immer wieder in Tränen aus.

Glückliche Braut, auf Tamil übersetzt heißt das Sumangali. Dies ist der Name für ein perfides Ausbeutungssystem, das in Südindien, einem der größten Textilstandorte der Welt, Arbeitsbedingungen verschleiern soll, die man getrost als moderne Sklaverei bezeichnen darf.

Vanitha war 14 Jahre alt, als sie dort hineingeriet – hinter die hohen Mauern von Textilfabriken und Baumwollspinnereien. Gerade in den Wochen vor Weihnachten, dem westlichen Konsumfest, gehen von dort aus Container voller Kleidung auf Reisen – in Richtung Europa, in die Kaufhäuser vieler deutscher Unternehmen.

Hart und unmenschlich

Vanitha ist dem Sumangali-System entronnen. Sie ist ein Beispiel dafür, wie der Einsatz deutscher Hilfsorganisationen, engagierter Unternehmen, aber auch der Politik helfen kann. Ihr Fall ist aber nur ein Hoffnungsschimmer. Denn trotz des wachsenden Bewusstseins, dass da etwas nicht stimmen kann, wenn T-Shirts im Laden nur zwei oder drei Euro kosten, sind die Produktionsbedingungen überwiegend hart und unmenschlich geblieben.

Als Reaktion auf die tödlichen Unfälle gründete Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 2014 das Textilbündnis, in dem sich rund 130 Mitglieder – darunter Firmen wie C&A, H&M, Kik, Aldi, Primark oder Tchibo – verpflichten, soziale und ökologische Mindeststandards einzuhalten. Dabei geht es um existenzsichernde Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, aber auch darum, Kinderarbeit zu verhindern und gefährliche Chemikalien aus der Produktion zu verbannen.

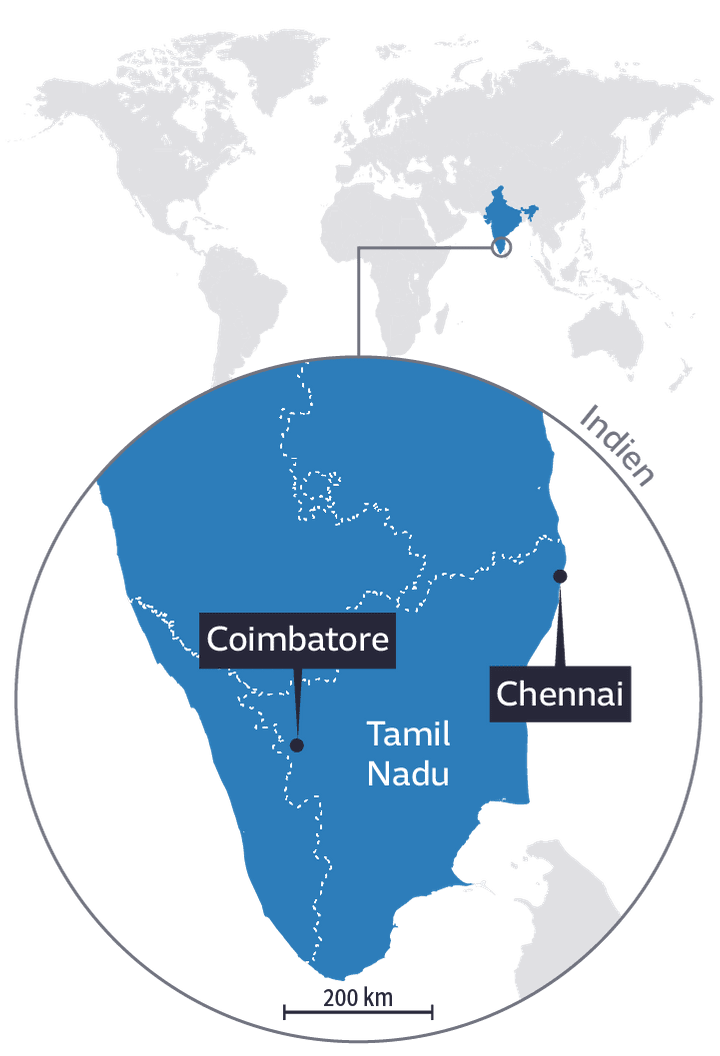

Vom großen Radar unbemerkt aber blieben die vielen Textilhersteller in Indien. Die Zwei-Millionen-Metropole Coimbatore ist eines der Zentren der Textilindustrie, auch bekannt als T-Shirt-City Indiens.

SZ-Karte/Maps4News

Wie sieht es in den Tausenden Baumwollspinnereien und Nähereien aus? Da bleibt vieles im Verborgenen, Zutritt strengstens verboten. Trotz der internationalen Kritik an den verheerenden Zuständen überlebte etwa das Sumangali-System, vor allem im Bundesstaat Tamil Nadu - obwohl es in Indien eigentlich gesetzlich verboten ist. Vanitha und ihre Freundinnen Deepika, 25, und Anushia, 26, haben unter dem System der "glücklichen Braut" furchtbar gelitten.

Bei Vanitha waren es nach drei Jahren 30 000 indische Rupien. Umgerechnet sind dies nicht einmal 400 Euro. Vanitha erzählt: „Ich habe in einer Spinnerei nahe Tirupur gearbeitet. Eine Schicht hat acht Stunden gedauert. Wenn ein anderes Mädchen krank war, musste ich die nächste Schicht machen. Ich konnte mich nicht weigern, der Aufseher hat es nicht akzeptiert, dass ich müde war.“

Für eine Schicht erhielt das Mädchen, das aus den Bergen von Valparai kommt, 100 Rupien, etwa 1,30 Euro. Am Ende des Monats wurden ihr 3000 Rupien ausgezahlt, umgerechnet etwa 38 Euro. Die Hälfte davon wiederum wurde abgezogen für Unterkunft und Essen. „Das Essen war sehr schlecht, oft waren Würmer drin“, sagt Vanitha. Einmal im Monat durfte sie mit den Eltern telefonieren, hatte furchtbares Heimweh.

Einmal die Woche durfte sie mit den anderen Mädchen für zwei Stunden unter Aufsicht die Unterkunft verlassen. „Die Mädchen sind eingesperrt, dem Willen der Fabrikmanager ausgeliefert, sie werden misshandelt und oft sexuell missbraucht“, sagt S. M. Prtihiviraj, Direktor der Organisation Care-T. Regelmäßig kommen in das Büro seiner Organisation Trost suchende Eltern von Mädchen, die sich umgebracht haben, weil sie an der Situation in den Fabriken verzweifelt waren.

Druck und Beschimpfungen

Weil Vanithas Eltern und ihre vier jüngeren Geschwister dringend das Geld aus der Baumwollspinnerei brauchten, hielt sie es mit Mühe und Not noch weitere zwei Jahre dort aus. Irgendwann konnte sie nicht mehr. „Ich bin heimlich über die Mauer gestiegen und nach Hause geflüchtet.“ Mehr kann und möchte sie darüber nicht erzählen, sie verstummt und sinkt zusammen.

Die indische Mitarbeiterin von Terre des Hommes erzählt weiter: „Das Dorf hat sie nicht respektiert. 17 Jahre alt, kein Job, nicht verheiratet. Vanitha musste nach den harten Jahren in der Fabrik schon wieder Druck und Beschimpfungen über sich ergehen lassen.“ In dieser Situation fanden sie die Sozialarbeiter von Care-T, überzeugten die Eltern, das Mädchen eine Ausbildung in einer Computerschule machen zu lassen. Es war eine zähe Überzeugungsarbeit. Vanitha arbeitet nun in einer Bank, ist stolz darauf, eigenes Geld zu verdienen.

Nach einem Jahr durften die Mädchen erstmals für eine Woche Urlaub wieder nach Hause zu den Eltern. Die kleine Schwester wollte auf keinen Fall mehr zurück. Anushia rang sich durch, arbeitete insgesamt drei Jahre. Sie will nicht darüber reden, was sie alles erleben musste. Nur so viel: dass eine Freundin auf dem Gelände von Betrunkenen belästigt und ihr die Kleidung weggerissen wurde. Dann verstummt Anushia. Um noch bitter zu sagen: „Nach den drei Jahren in der Fabrik bekam ich aber nur 10 000 Rupien, nicht die versprochenen 30 000. Wir durften nicht fragen, warum.“

Eine Schwester arbeitet immer noch in der Region Tirupur in einer Textilfabrik. Anushia hingegen fand durch viel Glück in ein Ausbildungsprogramm von Care-T und dem Netzwerk TFP. Sie ließ sich zur Schneiderin ausbilden und hält nun stolz ein besticktes Oberteil hoch. „Ich benötige dafür fünf Stunden und verdiene so 750 Rupien. Davon kann ich leben“, sagt sie.

Gnadenlose Armut und rechtlose Frauen

Es sind dies die kleinen Erfolge, die die Mitarbeiter von Terre des Hommes bestärken, dranzubleiben. Derzeit fördert die Organisation ein Programm mit einem Gesamtvolumen von zwei Millionen Euro. Es wird weitgehend vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und vom Textilunternehmen C&A kofinanziert. Es richtet sich an Mädchen und Frauen zwischen 13 und 25 Jahren: Ausgebeutete Mädchen, die aus dem Sumangali-System ausbrechen möchten, erhalten eine Berufsausbildung. Familien werden über die wahren Arbeitsbedingungen in den Fabriken aufgeklärt. Die Mädchen werden informiert über ihre Rechte.

Denn hier in Coimbatore kommt eine ungute Melange zusammen. Die Gier der reichen westlichen Welt nach möglichst vielen billigen Kleidungsstücken trifft auf: gnadenlose Armut, rechtlose Frauen, sozialen Druck durch ein ungerechtes Kastensystem.

Bis zu zwölf Kollektionen pro Jahr produzieren die großen Modeketten inzwischen, nur 14 Tage benötigen sie, um eine neue Kollektion auf den Markt zu bringen. Das Tempo wird schneller, unter die Räder geraten die Menschen ganz am Anfang der Kette. Das vergisst schnell, wer ein sogenanntes Schnäppchen in seiner Lieblingsboutique vor sich hängen sieht. Durchschnittlich 60 Kleidungsstücke kauft jeder Mensch in Deutschland pro Jahr. 40 Prozent davon, das hat Greenpeace errechnet, werden niemals getragen, die Ware bleibt im Schrank hängen. Nicht nur da verlieren die Kunden schnell die Übersicht.

Denn ob die Bluse, die Hose, die Jacke, auf die man im Geschäft ein Auge geworfen hat, tatsächlich unter fairen Umständen hergestellt wurde, ist nicht leicht zu erkennen. Mitunter wird daraus eine kleine Wissenschaft. Die wichtigsten Siegel heißen:

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Ökologische Produktion und soziale Mindeststandards für die gesamte Herstellungskette.

Blauer Engel

Umweltsiegel der Bundesregierung. Die Ziele sind geringerer Chemieeinsatz und bessere Produktionsbedingungen. Die Kritik daran: die Grenzwerte sind zu hoch.

Grüner Knopf

Ebenfalls ein Siegel der Bundesregierung. Basiert auf Freiwilligkeit, wurde zusammen mit Modeherstellern entwickelt. Herstellungskette und Unternehmen stehen unter ständiger Kontrolle. Ob dies funktioniert, muss sich noch beweisen, der Grüne Knopf ist noch recht neu.

Fair Wear Foundation

Soziale Arbeitsbedingungen und Löhne müssen klaren Richtlinien folgen. Firmen, die das Siegel haben wollen, müssen schon ein Jahr vorher alle Bedingungen erfüllen. FWF überprüft und überarbeitet diese kontinuierlich.

Oeko-Tex

Das Made-in-Green-Label soll den Nachweis erbringen, dass der Artikel auf Schadstoffe getestet wurde. Es ist ein nachverfolgbares Produktlabel für alle Arten von Textilien und soll gewährleisten, dass diese unter umweltfreundlichen und sozial verträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden.

Klar ist jedenfalls: Über eine Million Tonnen Mode landen Jahr für Jahr in Deutschland in der Altkleidersammlung – alles ist ja so schön billig, den billigen Arbeitskräften in Asien sei Dank. Wie man den Zwiespalt lösen kann? Margot Käßmann, Kirchenfrau und TdH-Botschaftern, sagt, es werde immer nötiger, nachzufragen und bereit zu sein, mehr zu zahlen. „Bei uns in der westlichen Gesellschaft ist Konsumieren zum Statussymbol zum einen geworden, zum Unterhaltungswert andererseits. Nach dem Motto ,Das gönne ich mir jetzt‘.“

Über ein Drittel aller deutschen Investitionen in Indien gehen nach Tamil Nadu. Es gibt hier 120 deutsche Unternehmen, darunter die Firma Triumph. 25 000 Arbeitsplätze wurden geschaffen. Indien ist der sechstgrößte Lieferant von Stoffen und Kleidung nach Deutschland mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Dollar.

Entwicklungsminister Müller will künftig bei fairen Lieferketten in Unternehmen nicht mehr nur auf Freiwilligkeit setzen. „Nachhaltige Lieferketten sind möglich. Was für Kleidung gilt, ist auch für Gold, seltene Erden oder Holz möglich.“ Derzeit werden die Daten des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte ausgewertet. Die Bundesregierung befragt gerade Unternehmen, ob sie die Menschenrechte in ihren Lieferketten einhalten. Sollte sich herausstellen, dass weniger als die Hälfte dies tut, wollen Union und SPD die Unternehmen laut Koalitionsvertrag per Lieferkettengesetz dazu verpflichten.

Für Mariyayi, 17, kommt das alles zu spät. Mit 14 Jahren musste das Mädchen in einer Textilfabrik beginnen, ihre Eltern waren früh gestorben. Sumangali war ihre einzige Perspektive. Mariyayi ertrug alles klaglos in der Bannari Amman Textile Mill in Coimbatore – bis zum 1. April 2016. „Ich hatte meine Schicht fertig, aber dann musste ich weiterarbeiten, obwohl ich so müde war. Ich habe eine Maschine reinigen müssen, danach bin ich im Krankenhaus aufgewacht.“ Ohne Unterschenkel. Mariyayi war vor Übermüdung hinuntergefallen in die Maschine, in die scharfen Messer. Im Krankenhaus wurde amputiert. Die Stümpfe sind schwarz eingefärbt, weil in der Maschine gerade schwarze Farbe verarbeitet wurde. Die Beine sind so schlecht versorgt, dass sie niemals Prothesen tragen können wird. „Ich habe immer Schmerzen.“

Die Textilfabrik versuchte, den Unfall zu verheimlichen, die Anwälte von Care-T erstritten für das Waisenkind schließlich eine Entschädigung von rund einer Million Rupien. Die rund 13 000 Euro wurden angelegt, sie müssen für das ganze Leben von Mariyayi reichen. Sie lebt nun mit ihrer Tante, dem Onkel und vier Cousins in einer winzigen Hütte. Ohne Chance, einen Job oder einen Mann zu finden. Eine glückliche Braut wird auch sie nicht werden.