Das Matriarchat der Vergessenen

Auf Hawaii existiert ein Obdachlosen-Camp, das ausschließlich von Frauen geführt wird. Was passiert, wenn die Schwächsten der Schwachen sich zusammenfinden und selbst verwalten?

Twinkle Borge reißt die Plane hoch. Die Farbe ist die gleiche wie die des Meeres vor ihr. Sie wirft das Stück Plastik zur Seite und schiebt ihren Körper durch das Eingangsloch, das vorher verdeckt war.

Mit einem Kopfnicken deutet sie an, man möge ihr folgen, ins moderige Dunkel, in ihr Zuhause: „Das Letzte, was du hier im Winter tun willst, ist, Wasser rausschöpfen“, sagt sie. Twinkle zeigt nach oben, wo sonst etwas Beständiges ist, etwas gegen Regen. Ein Dach. Doch da ist nur eine weitere Plane. Auch blau.

Twinkle ist eine von gut 220 000 Frauen in den USA, die als obdachlos gelten. Die Zahl der Männer pendelt um die 350 000. Twinkle ist eine von vielen, aber doch etwas sehr Besonderes. Denn sie ist eine Art Staatsoberhaupt: Twinkle regiert als selbsternannte Gouverneurin das größte Obdachlosen-Camp Hawaiis, Puʻuhonua O Waiʻanae, auf Deutsch „Schutzort in Waiʻanae“. Das macht sie zur Regierenden über mehr als 200 Menschen.

Ihr „Staat“ ist in neun Bezirke eingeteilt, jeder mit einer von Twinkle ernannten Anführerin, einer Art Bürgermeisterin. Alle sind Frauen. In Puʻuhonua O Waiʻanae haben sie die Macht, das Patriarchat ist abgeschafft. Sie knüpfen dabei an die Geschichte an: Bevor die US-Amerikaner 1898 Hawaii unter ihre Gewalt brachten, wurde der Inselstaat von einer Frau regiert, Königin Liliʻuokalani. Die hatte mit Mitstreiterinnen wenige Jahre zuvor eine Bank gegründet, die ausschließlich Frauen Mikrokredite gewährte. Die Hawaiianer – und ganz besonders die Hawaiianerinnen – verehren sie noch heute.

Twinkles Staat sieht anders aus als das Hawaii der Reiseführer und Instagram-Bilder. Keine mächtigen Palmen, keine Hula-Tänzerinnen im Bastrock, keine Drinks mit bunten Schirmchen. Stattdessen runzlige Bäume und überall Plastikplanen.

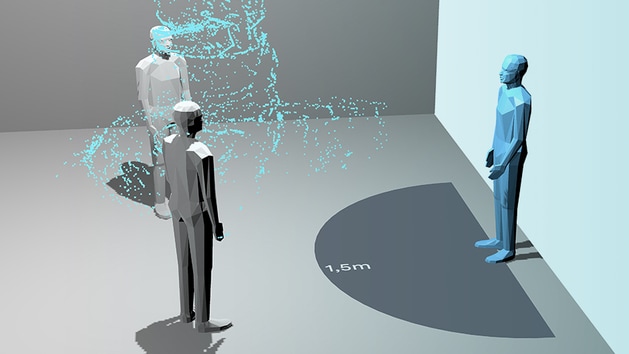

Bislang gab es im Camp noch keinen Covid-19-Fall. Zur Sicherheit sind Besucher nun verboten. Außerdem nimmt die Camp-Leitung keine neuen Bewohner oder Bewohnerinnen mehr auf und keine Kleider-, Handtücher- oder Bettzeugspenden mehr an. Wer das Gelände verlässt, muss bei der Rückkehr die Hände reinigen, alles desinfizieren und Abstand halten. Die WCs des nahegelegenen Hafens wurden für die Bewohner von Puʻuhonua O Waiʻanae geöffnet, damit sie sich dort die Hände waschen und auf die Toilette gehen können. Zusätzlich hat das Camp Dixi-Klos und portable Handwaschstationen erworben. Außerdem nähen sie Masken.

Twinkle steht auf einem staubigen Platz vor einem Haus im polynesischen Stil, dem Gemeinschaftshaus des Camps. Ein etwas windschiefer Bau mit Reetdach und zerfetzten Sofas im Inneren, daneben ein Hühnerstall, der Komposthaufen, ein Stuhl.

Twinkle muss sich setzen, sie ist müde. Die Beine der 50-Jährigen stecken in grauen Shorts, die Füße in Schlappen, ihren Oberarm ziert ein Tattoodrache, sie schwitzt.

Die Hitze drückt noch mal ohne Gnade in diesem struppigen Dickicht aus Kiawe-Bäumen, Mimosen, Hütten und schnell aufgestellten Iglu-Zelten, aus denen hier und da ein Fuß ins Freie ragt.

Twinkle und die anderen Frauen, die hier gleichzeitig die Regierung und die Verwaltung sind, verfolgen ein Ziel: Sie wollen das Camp, über das sie herrschen, abschaffen und die Bewohnerinnen und Bewohner umsiedeln an einen Ort, an denen es ihnen besser geht. „Ich will, dass sie in ihre eigenen Häuser gehen und die abschließen können“, sagt Twinkle. „Und dass sie wissen, dass alles, was sie verdient und produziert haben, immer noch da sein wird, wenn sie nach Hause kommen.“ Es ist ein Ziel, das sie antreibt und das ihr trotz aller Widrigkeiten eine Aufgabe gibt, einen Sinn. Wie Twinkle es erreichen will, erzählt viel über sie selbst, ihren Kampf um Arbeit und Anerkennung.

Und es erzählt die Geschichte von Frauen, die weitgehend unbedrängt von Männern ihr Ding durchziehen und damit weiterkommen, als es manche Männer würden. Vielleicht, weil sie ihr Handeln weniger nach der Stärke des Applauses ausrichten, sondern nach den Notwendigkeiten und vor allem: nach den Bedürfnissen der anderen um sie herum. Ein Bedürfnis, das für Frauen viel wichtiger ist als für Männer, ist nach wie vor Schutz. Wer körperlich meist schwächer ist als das andere Geschlecht, hat viel mehr zu verlieren, als obdachlose Frau sowieso. Im schlimmsten Fall ihr Leben.

Die Gefahren für obdachlose Frauen sind andere als für Männer

„Es gibt viele hier, die uns auf Hawaiianisch als opala bezeichnen, als Müll!“, sagt Twinkle Borge und zündet sich eine Zigarette an. Sie war die Fünfte oder Sechste, die in dem Camp an der Küste ankam, das damals noch gar kein richtiges Camp war und definitiv keine Regierung oder Regierungschefin hatte. 2003 war das, damals habe es viele „Sweeps“ gegeben, symbolische Aktionen der Polizei, die wie mit einem Besen Menschen von den Orten wegfegen, an denen sie leben. „Sweep“ ist das englische Wort für „fegen“. Strände, Innenstadtparks, Gehwege, Hauseingänge. So wie man opala eben wegfege, den Müll, sagt Twinkle. Nur dass man Menschen nicht entsorgen darf und kann und sie irgendwann eh wieder zurückkehren, an die Strände, die Straßen, die Hauseingänge.

Männer, das zeigen die Statistiken, bleiben dabei eher auf der Straße, leben eher, wie es heißt, „unsheltered“, also ohne wirklichen Schutz. Frauen hingegen, auch im ganzjährig warmen Hawaii, nehmen tendenziell eher Hilfe in Anspruch und kommen in Notunterkünften oder Übergangsheimen unter – von den etwa 6500 Obdachlosen in Hawaii sind das gut 20 Prozent. Der wichtigste Grund sind die Männer. Vor denen haben viele obdachlose Frauen Angst und versuchen deshalb, in die Unterkünfte zu kommen.

Twinkle wählte einen anderen Weg, vor Männern hat sie keine große Angst, sie sind nicht so ihr Thema. Sie wollte damals einfach raus aus diesem Teufelskreis aus Sweeps, Notunterkunft und wieder Leben am Strand. Also ließ sie ihren Stammschlafplatz an der Westküste Oahus hinter sich und machte den Ort zwischen dem Hafen und der Highschool von Waiʻanae zu ihrem Zuhause.

Die Leute seien nach und nach alle zu ihr gekommen und hätten sie nach Schlafplätzen gefragt, sagt Twinkle. Und sie habe ihnen gesagt, sie sollten sich einfach einen aussuchen: "Aber respektiert den Ort! Denn wer hier Ärger macht, der bringt uns alle in Schwierigkeiten."

Und eins ist klar: Was Twinkle sagt, gilt. Vor ihr haben alle Respekt. Frauen, Männer und andere Geschlechteridentitäten. In Puʻuhonua O Waiʻanae

leben sie alle miteinander. Dass die Führung rein weiblich ist, stellt niemand infrage. Warum die anderen ausgerechnet sie und nicht eine oder einen von den Erstankömmlingen gefragt haben und wieso sich das bis heute nicht verändert hat? Woher Twinkle diese Macht und diesen Einfluss hat? Hm, sagt sie, vielleicht habe das ja mit ihren früheren Jobs zu tun. Eine andere Antwort hat sie nicht, sie weiß es selbst nicht so genau. Dinge passieren eben.

Selbst mit fester Arbeit kann man auf der Straße landen

Als Twinkle obdachlos wurde, hatte sie zwei Jobs gleichzeitig. Einen bei einer Wohltätigkeitsorganisation, die Ex-Häftlinge bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft unterstützt. Und einen als im Prinzip „Mädchen für alles“, erinnert sie sich: „Vermittlerin, Sekretärin, Fahrlehrerin und was sonst noch so anfiel“, bei einer hawaiianischen Hilfsorganisation, die in Not geratene Kinder mit Paten zusammenbringt. Twinkle, die Geschäftsführerin, der alle vertrauen, so war das damals schon. Damals war sie diejenige, die das Geld nach Hause brachte, zu ihrem Verlobten.

Aber dann stellte sie fest, dass sie eigentlich auf Frauen steht. „Die Frau, mit der ich dann zusammenkam, habe ich dabei erwischt, wie sie mit einer anderen rumgemacht hat. Und dann bin ich depressiv geworden.“ Warum sie auf der Straße landete, wieso sie „houseless“ ist („homeless“ hält sie für einen dämlichen Begriff), das behält Twinkle für sich. Das hat sicher auch damit zu tun, dass sie drogensüchtig wurde. Meth, Alkohol, Kokain, bis 2005 hat sie viel genommen, sagt Twinkle, seither ist sie clean.

Schätzungen zufolge sind zwischen 30 und 50 Prozent der Obdachlosen in den USA abhängig von Drogen, sei es nun Alkohol, Marihuana oder Kokain allein oder alles zusammen. Etwa dieselben Zahlen gibt es auch für psychische Krankheiten bei Obdachlosen, in Großstädten wie San Francisco und Los Angeles sind sie sogar noch höher.

Twinkle jedenfalls will nicht für immer Teil dieser Statistik sein. Ihr Tatendrang rührt zum Teil daher, er schützt vor der eigenen Vergangenheit und manchmal auch vor der Gegenwart. Denn für sie zählt nur die Zukunft des Camps, die eine mit Dach sein soll. Dafür hat sie mit viel Hilfe von außen eine Nichtregierungsorganisation gegründet, Dynamic Community Solutions, deren Chefin sie jetzt natürlich ist: Executive Director steht auf ihrer Visitenkarte.

Beinahe jeden Tag trifft sich Twinkle seither mit Politikern und Politikerinnen, mit Wirtschaftsmenschen und Polizisten. Sie vernetzt sich mit Gruppen, die gegen Obdachlosigkeit kämpfen, hält Reden auf Konferenzen, postet auf Facebook. Regelmäßig zeigt sie in Rats- und Nachbarschaftsversammlungen außerhalb des Camps Gesicht, weil, wie sie sagt, die Leute gar nicht wissen, neben wem sie eigentlich wohnen. Sie fährt über die Insel und versorgt andere Obdachlose mit Essen und betreibt im Camp eine Kleiderkammer. Nicht nur für andere Obdachlose, sondern auch für Bedürftige aus der Region, die eine Wohnung haben. Schreibt man Twinkle bei Facebook eine Nachricht, kriegt man innerhalb weniger Minuten eine Antwort. Allerdings nur eine sehr kurze, die Zeit ist knapp, die Aufgaben riesig.

Ein neues Zuhause durch strategisches Crowdfunding

Ein wichtiger Teil von Twinkles Arbeit findet auch im Internet statt. Sie hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet mit dem Ziel, 1,5 Millionen Dollar einzutreiben. Vor Kurzem ist sie erfolgreich zu Ende gegangen. Twinkle und ihre Bürgermeisterinnen wollen das Geld nicht, um endlich im Camp Wasserleitungen legen und Toiletten installieren zu lassen, damit die Bewohner sich nicht mehr in Eimer entleeren und am Bootsanlegeplatz duschen müssen.

Eine richtige Infrastruktur ließe sich auf dem Gelände sowieso nicht bauen, es gehört dem Staat und sei porös sowie unterspült vom Meerwasser.

Zudem ist es heiß: 2019 brach Hawaii fast alle seine Hitzerekorde. Im August war es in Honululu über 35 Grad warm. Ohne Ventilator ist man zwischen Plastikplanen verloren.

Twinkle winkt ab: Nicht mal gierige Investoren möchten hier bauen. Nein, sie und ihr Team denken größer. Mit dem Geld aus dem Crowdfunding wollen sie ein acht Hektar großes Grundstück in der Nähe erwerben, um dort Tiny Homes für 300 Menschen zu bauen. Das sind Minihäuschen, oft nur wenige Quadratmeter, die aber etwas Eigenes sind für die Leute, die in ihnen wohnen. Jetzt läuft die zweite Kampagne, diesmal über drei Millionen Dollar, die bei der Planung und dem Bau helfen würden. Irgendwann noch in diesem Jahr soll es so weit sein. Wahrscheinlich wird Twinkle auch in dem neuen Camp, das mit den Tiny Homes dann eher eine Stadt ist als ein Zeltlager, wieder die Gouverneurin. „Ich glaube, mein Job wird niemals zu Ende sein“, sagt sie. Twinkle, die Kapitänin, will als Letzte umziehen. Das ist die Zukunft, wenn alles klappt.

In der Gegenwart durchdringt aber erst mal noch das Kreischen einer Kreissäge und Hämmern die Mittagsruhe in Puʻuhonua O Waiʻanae. Direkt neben Twinkles Zuhause, dank Generator ist es das einzige im Camp mit Kühl- und Gefrierschrank, soll am nächsten Tag ein Umsonstladen eröffnet werden. Die Bauarbeiten laufen noch, ein paar Bretter hier hingezimmert, einige Nägel dort reingeschlagen, fertig ist die Laube. Tütensuppen, Limo, Seife, Nudeln, Kokosmilch – wer was braucht, kann es sich hier künftig einfach aus den Regalen nehmen und in eine Liste eintragen.

Der Nachschub wird durch Spenden sichergestellt, die eine kleine, sehr wache Frau auf ihrem Laptop registriert. „Sie nennen mich Aunt Lokie“, sagt die Frau, lokie sei Hawaiianisch für Rose.

Aunt Lokies Gebiss fehlen ein paar Zähne, ihrem Lächeln hingegen nichts. Ihre Haut ist von der Meerluft und der Sonne etwas ledrig geworden, die krausen, angegrauten Locken mit zwei Stiften zu einem Dutt hoch gesteckt, im Nacken kringeln sich ein paar Rastas. Aunt Lokie ist eine der von Twinkle nach eigenem Ermessen und Vertrauen ernannten neun Bürgermeisterinnen des Camps.

Einmal in der Woche treffen sich alle, besprechen die Lage, halten die Liste der Bewohner und Bewohnerinnen auf dem neuesten Stand. Wenn es sein muss, rufen sie Streithähne zusammen und schlichten, Neuankömmlingen weisen sie Schlafplätze zu, mahnen Sauberkeit an. Und sie sind Twinkles verlängerter Arm. Denn die Gouverneurin selbst ist viel außerhalb des Camps unterwegs, regiert ihr Reich dann per Smartphone aus einem ihrer nicht angemeldeten Autos heraus und lässt Neulingen schon auch mal den Zutritt verwehren, wenn es so wirkt, als stimme etwas nicht mit ihnen. Das hier ist keine Demokratie, schon klar. Wahrscheinlich könnte man es eher als menschen- und vor allem frauenfreundliche Diktatur bezeichnen.

Doch anders als dort fliegt hier jeder ziemlich schnell aus dem Camp, wenn er sich nicht an die Regeln hält, sagt Aunt Lokie: „Es ist einfach: Zeige Respekt!“ Respekt ist wichtig hier, wo Menschen aufeinandertreffen, die sonst so wenig Respekt erfahren. „Wenn wir zum Beispiel rausfinden, dass du hier im Camp jemanden bestiehlst – tut mir leid, aber dann musst du innerhalb von 24 Stunden gehen!“, sagt sie.

Grundsätzlich sei im Camp jeder willkommen, egal, ob arbeitslos oder nicht. Egal, welcher Ethnie oder Herkunft, egal, welche sexuelle, politische oder religiöse Orientierung jemand habe – alle bekämen hier einen Platz zum Schlafen. Nur wenn die Camp-Leitung mit Leuten nicht kann, wird auch mal jemand abgewiesen. Das fühlt sich natürlich überhaupt nicht gut an, nicht nur für die Abgewiesenen, sondern auch für die Camp-Leiterinnen, sagt Aunt Lokie, es müsse aber sein.

Denn das Wichtigste seien nun mal die Kinder und die Älteren, die keiki und die kupuna, die im traditionellen hawaiianischen Familienverständnis immens wichtig sind. „Wir haben ein paar Mütter und Väter, die würden uns sonst durchdrehen“, sagt sie und lacht. Auch in einem Obdachlosen-Camp gibt es Helikopter-Eltern.

Das Amerika der unbegrenzten Möglichkeiten hat versagt

Etwa 220 Menschen leben aktuell hier, fast 30 davon sind Kinder. Der Anteil Minderjähriger an der Gesamtzahl der Obdachlosen ist landesweit sogar noch höher: 18,9 Prozent, verkündete das US-Wohnungsbauministerium Anfang des Jahres. 107 000 von insgesamt rund 570 000 Menschen ohne festem Dach über dem Kopf sind unter 18 Jahre alt. Eigentlich wäre Obdachlosigkeit ein Thema von nationaler Bedeutung.

Kimo Carvalho, bis vor Kurzem im Leitungsteam einer der größten Obdachlosigkeits-NGOs in Hawaii, IHS, nennt es gar den „perfekten Sturm sozialer Probleme“, weil sich darin alles verdichte, was die USA spaltet: horrende Mieten, ausbaufähige Sozialpolitik, schlechte Versorgung psychisch Kranker, die Finanzkrise 2008, fehlender sozialer Zusammenhalt, Drogen.

Doch im laufenden Präsidentschaftswahlkampf spielt das Thema kaum eine Rolle. Und Donald Trump schiebt bislang die Verantwortung für die Probleme vor allem den Demokraten zu, Mitgefühl für die Obdachlosen lässt er nicht erkennen. In einem Fernsehinterview beschuldigte er sie gar, die Städte zu ruinieren und den sonst dort lebenden Highperformern ein Dorn im Auge zu sein: „Menschen müssen auf dem Weg ins Büro durch Szenen durchlaufen, die sich vor drei Jahren keiner vorstellen konnte.“

Szenen wie in Los Angeles oder San Francisco, wo in der Tat ganze Straßen von Obdachlosen gesäumt sind, nannte der Präsident „horrible, horrible, disgusting“ – „schrecklich, schrecklich, ekelhaft“. Einen Plan, was man dagegen tun könnte, hat er nicht. Eigentlich, sagte er im Fernsehen, sei die Regierung auch nicht der passende Ansprechpartner: „Wir haben gar nicht die richtige Ausstattung dafür.“

Twinkle Borge und die anderen, die jetzt hier mit ihr an einem Tisch unter einer Plane vor ihrem Zuhause sitzen, interessieren sich nicht für Trump. Sie warten nicht auf Hilfe aus Washington, sie helfen sich selbst. 17 Jahre lang lebt Twinkle jetzt schon hier, in diesem Wald am Meer, in einer Art Nomadenzelt mit Generator und Kühlschrank, mit einem Eimer als Toilette und einem Einkommen aus Essensmarken.

Es hat sie verändert, und sie hat diesen Ort verändert. Sie und die anderen Frauen. Frauen, sagt Twinkle, haben einfach mehr dieses Mütterliche, dieses Bewahrende, dieses Gefühl, dass niemand zurückgelassen werden darf. Vielleicht gibt es deswegen, außer bei den Finanzen, im Camp fast nur Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Die, anders als in der Welt um sie herum, die Regeln weitgehend ohne Männergetöse bestimmen und umsetzen.