"Das einzige

was total schade ist

ist, dass die Antworten nur so kurz DA sind.

es leuchtet einem ein

in dem Augenblick, in dem es gesagt wird

und in einem selbst aufleuchtet dadurch

und dann verlischt das so langsam."

- Rainald Goetz, Katarakt -

In jeder Generation gibt es politische oder soziale Ereignisse, die im Moment ihres Geschehens schon den Zeitgenossen als historische Zäsuren erscheinen. Ich habe einmal meine Eltern gefragt, was sie für sich als eine solche Zäsur erlebt haben und sie nannten zu meiner Überraschung beide denselben Augenblick: die erste Landung auf dem Mond. Ich bin 1967 geboren und ich wüsste sie für meine Lebenszeit sofort zu benennen: die unvergessenen Momente, die ich als verwirrende, erschütternde, beglückende Ereignisse erlebt habe, die etwas beendeten oder öffneten, sodass die Welt danach nicht mehr dieselbe war. Wenn ich mir die einzelnen Geschehnisse aufrufe, nehmen sie sich sonderbar ungleich aus. Sie ließen sich auch noch um weitere Einschnitte ergänzen, aber hier wären meine historischen Schwellen:

Der Tod von Khomeini. Das Massaker von Tian'anmen. Der Fall der Mauer. Die Freilassung von Nelson Mandela. Und die Anschläge des 11. September. Das wären sie chronologisch. Nicht nach ihrer persönlichen oder politischen Bedeutung.

Die ersten beiden geschahen an demselben Tag und der anschließenden Nacht: vom 3. auf den 4. Juni 1989. Der Tod von Khomeini und das Massaker in Peking. Die ambivalente Gleichzeitigkeit verwirrte mich damals, weil sich in das Entsetzen über das brutale Niedermetzeln der friedlichen Protestbewegung diese tiefe Erleichterung mischte über den Tod des Ayatollah. Die Meldungen lagen einige Stunden auseinander, wenn ich mich richtig erinnere. Erst gingen bruchstückhaft die Berichte über die Gewalteskalation in China ein, dann mitten in der Nacht die Nachricht aus Teheran, mit der, wie ich damals fälschlich glaubte, das fundamentalistische Regime sich würde öffnen müssen.

Bei dem Fall der Mauer und der Freilassung von Nelson Mandela studierte ich in London und hatte keinen eigenen Fernseher. Beim Fall der Mauer bin ich tags darauf nach Berlin gereist, weil ich hier in der Stadt sein wollte. Bei der Freilassung von Mandela musste ich mich in London bei einer Freundin mit TV-Gerät einladen (das brauchte es damals noch), um live verfolgen zu können, wie da dieser schmale, feine Mann im Nadelstreifenanzug auftauchte, der länger im Gefängnis gesessen hatte als ich alt war, und der nun jeden einzelnen Schritt zu prüfen schien, ob es wirklich erlaubt war, einen Fuß vor den anderen zu setzen und zu gehen. Dieser lange, langsame Gang von Nelson Mandela gehört sicher zu den berührendsten politischen Augenblicken meines Lebens. Ganz gleich, was noch kommt.

Alle diese Ereignisse haben ihre eigene Ikonographie geschaffen, sie alle haben sich verkoppelt mit einzelnen Bildern und Motiven, in denen wir behaupten, "Geschichte" erkennen zu können. Sie bündeln Projektionen, verdichten komplexe Erfahrungen und schaffen eine imaginäre Gemeinsamkeit. Sie vertiefen Irrtümer so wie Wahrheiten, sie werden medial wieder und wieder reproduziert, bis sie sich als emblematisch eingeprägt haben.

Wird das Massaker von Tian'anmen erwähnt (das übrigens gar nicht auf dem Platz, dessen Namen es trägt, stattfand), assoziieren die meisten vermutlich jenes berühmte Bild, auf dem ein unbewaffneter Mann mit schwarzer Hose und weißem Hemd zu sehen ist, der sich einer Kolonne aus vier Panzern entgegenstellt. Die Szene ereignete sich einen Tag nach dem Gemetzel, am 5. Juni, auf der menschenleeren Changang-Straße. Es gibt Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Eine fortlaufende Sequenz. Wie der erste Panzer versucht, um den bis heute namenlos gebliebenen Mann herumzufahren, und dieser sich ganz ruhig immer wieder in den Weg stellt als sei es ein Kind, das sich verlaufen hat, und kein mörderisches Kampffahrzeug. In dem Ausschnitt, der zumeist abgebildet wurde, ist die Szene auf eine Konfrontation von einer Person und einem Panzer verengt worden. Dabei ist die totalere Aufnahme eigentlich erschütternder.

Diese ikonischen Bilder überlagern manchmal auch jene Eindrücke, die wir selbst wahrgenommen haben. Beim 11. September war ich zwar in New York, habe die Flugzeuge aber nicht in die Türme des World Trade Center fliegen sehen. Als ich auf die Straße lief, waren die Fassaden bereits zerfetzt und standen in Flammen. Ich habe sicher weniger gesehen als die meisten an den Bildschirmen, wenn auch vermutlich Schrecklicheres. Aber im inneren Archiv schieben sich bei mir oft die gefilmten Aufnahmen aus den Dokumentationen vor die selbst erlebten Szenen - als sei es wichtiger, was offiziell ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben wird, als meine eigene individuelle Erfahrung.

Welche Bilder werden von dieser Corona-Krise bleiben? In welchen Bildern werden wir später einmal unsere Erfahrungen in dieser historischen Zeit versammelt glauben? Wie wird die Krankheit selbst visualisierbar oder nur die massenhaften Begräbnisse, die ihr nachfolgen? Welche Figuren werden heroisiert, welche werden vergessen werden - und warum? Wird der einsame Franziskus im prachtvollen, aber menschenleeren Petersdom an Ostern eher als Ikone taugen als der fiebrige Arzt und Whistleblower Li Wenliang mit Atemmaske, der an eben der Infektion verstarb, über deren Gefährlichkeit er uns alle warnen wollte? Vermutlich. Vermutlich wird selbst der Name dieses mutigen Chinesen vergessen werden. Deswegen sei er hier nochmal genannt. Er hieß Li Wenliang. Er starb in der Nacht vom 6. auf den 7. Februar. Das ist gerade mal zwei Monate her.

Von welchen Erfahrungen wird es keine Dokumente geben, welche Grausamkeiten werden nicht bezeugt, nicht bebildert werden, welche Gegenden bleiben ausgestanzt als ob sie nicht zu dieser Welt gehörten, als ob die Menschen dort weniger human oder weniger sterblich wären.

Vielleicht macht das diese Krise so schwer zu fassen: dass sie sich über Wochen und Monate und Jahre erstrecken wird, dass sie in Etappen verläuft, zeitverzögert verschiedene Länder und Regionen erfasst, sodass sich nie aufatmen lässt, weil die Beruhigung in der einen Zone den Schrecken in der anderen erst einläutet. Vielleicht lässt sich diese historische Zäsur auch deswegen so schwer aushalten, weil sie sich kaum zu Ende denken lässt: Es mögen zukünftige Szenarien modelliert werden, aber nur die Erfahrung liefert verlässliche Informationen, um solche Modelle tatsächlich zu validieren. Vielleicht macht es das so fragil als Schwellen-Erfahrung, dass sich nicht erkennen lässt, was von unserer sozialen Verfasstheit, von unseren politischen Intuitionen, von unserem Konsumverhalten, unseren Wachstumsobsessionen, unseren demokratischen Praktiken und Überzeugungen, was von Europa und der internationalen Ordnung bestehen bleibt - oder was hier gerade zu Ende geht.

Wie sehr der Ausnahmezustand einem zusetzt, blitzt manchmal so unerwartet und heftig auf, dass es sich nicht verbergen lässt. Über Ostern bin ich mit einem Freund bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft plötzlich in eine Baustelle gelaufen. Ein meterhohes Gitter sperrte quer den Weg ab, keine Umleitung, kein Wegweisschild, keine Bauarbeiter weit und breit, nur dieser etwas unmotiviert aufgestellte Zaun. Wir schlichen an der Seite hindurch, gingen weiter über den noch unfertigen, aufgebrochenen Boden, als mir die straff gespannten Drähte auffielen - und mich reflexhaft zusammenfahren ließen. Alles war harmlos: nichts als Markierungen, mit denen vermutlich die Maurer ihr Arbeitsfeld hatten abstecken wollen. Aber in diesem Moment fuhr mir ein längst vergessener Schreck in die Glieder, einer, der aus anderen Erfahrungswelten stammt, in denen ein harmloser Draht einen nicht-harmlosen Sprengsatz auslösen kann. Es war sofort vorbei, die Wahrnehmung sofort wieder geeicht auf die hiesige Welt. Aber wie mir diese Krise doch unter die Haut gekrochen ist, war freigelegt.

In Francisco Cantús Roman "No man's land" über das Leben an der amerikanisch-mexikanischen Grenze gibt es diese Szene wie der Erzähler, ein junger Grenzbeamter, der jeden Tag verzweifelte, durstige Einwanderer in der Wüste auflesen und sie zwangsweise deportieren muss, zum Zahnarzt geht. Der Zahnarzt betrachtet die Mundhöhle, schaut mit einem Spiegel hier und dorthin und sagt schließlich: "Wissen Sie, dass Sie ein Knirscher sind?", der Erzähler ist verwirrt, das wusste er nicht, aber der Zahnarzt legt nach, das sehe alles gar nicht gut aus, was ihn wundere, denn in der Patientenakte sei gar nichts vermerkt von einer solchen Gewohnheit. Was er denn beruflich machte, "Ich bin beim Grenzschutz", ah, aufregend, und: "Ist die Arbeit stressig?", das Knirschen sei auf Stress zurückzuführen. Der Erzähler ist verärgert über diese Frage, weil sie ihn zwingt nachzudenken über das, was er jeden Tag mit ansehen muss, aber nicht befragen will. Er druckst herum, windet sich, leugnet die Bürde der Arbeit, und weiß doch, dass der Kiefer, den der Zahnarzt betrachtet, sich nicht belügen lässt.

Wir werden sie sammeln müssen, die körperlichen und psychischen Spuren, die sich in uns einschreiben, ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht.

"Es gehört zum Mechanismus der Herrschaft, die Erkenntnis des Leidens, das sie produziert, zu verbieten."

- Theodor W. Adorno -

Warum lassen sie ihn nur sprechen? Warum unterbricht niemand die Ausstrahlung?

Warum schreitet niemand ein? Warum darf das unkontrolliert, ungefiltert, ungekürzt einfach so in die Welt gesendet werden?

Es ist nicht mehr allein der grenzenlose Narzissmus, nicht allein die niederträchtige Diffamierung und Herabsetzung von Personen, Gemeinschaften, Religionen, Staaten, es ist nicht bloß die systematische Aufkündigung von internationalen Abkommen, die den Frieden oder das Klima schützen sollen. Unverzeihliche politische Entgleisungen gehören zum Repertoire dieses geistig und moralisch unterernährten Präsidenten wie unverständliche, wirre Satzfolgen. Aber das unverantwortliche Ensemble aus eigensüchtigen Lügen und medizinischen Fehlinformationen, das Donald Trump täglich ungehindert und in Echtzeit vor Millionenpublikum produziert, das grenzt an fahrlässige Tötung.

Ein puritanischer Aufschrei ging durch die amerikanische Öffentlichkeit, als in der von CBS übertragenen Halbzeit-Show des 38. Superbowl mal kurz die blanke, gepiercte Titte von Janet Jackson zu sehen war, weil Justin Timberlake ihr (durchaus passend bei der Zeile "I'm gonna have you naked by the end of this song") die Korsage runterriss. Es folgten wutschnaubende Protestwellen, devote Entschuldigungen, saftige Strafzahlungen und die großen Fernsehanstalten vereinbarten schließlich, Oscar- und Grammy-Preisverleihungen wie den Superbowl nur noch mit Fünf-Sekunden-Verzögerung auszustrahlen, um etwaige "unsittliche Inhalte" verhindern zu können. In jeder amerikanischen Gesprächssendung wird penibel darauf geachtet, nur ja nicht grob klingende Worte zu verwenden, es wird "gepiept" und gekürzt, was immer als ansatzweise unhöflich empfunden werden könnte - aber mitten in einer globalen Epidemie, an der Millionen erkranken und Tausende verrecken, soll der Präsident unkontrolliert mit seinen Lügen Menschenleben gefährden dürfen?

Fast genau zwei Jahre sind sie her, die Anhörungen von Mark Zuckerberg durch amerikanische Kongressabgeordnete, bei denen der CEO von Facebook Rede und Antwort stehen sollte. Es war eine zweitägige Farce im April 2018, bei der Zuckerberg auf demütig und ahnungslos mimte, während die Abgeordneten technisch affin und kapitalismuskritisch taten - aber keiner dem anderen ernsthaft weh tun oder gar etwas ändern wollte. In dem an Absurditäten nicht armen Spektakel lieferte der republikanische Senator Lindsey Graham das Highlight, als er Zuckerberg fragte, ob er denn nicht Facebook für ein Monopol hielte, und dieser so schamlos wie infantil antwortete: "It certainly doesn't feel like that to me", es fühle sich für ihn sicherlich nicht so an. Na, dann.

Dabei ging es nicht allein um den Vorwurf, dass Facebook die persönlichen Daten seiner Mitglieder rücksichtslos ausbeutet und verschachert. Sondern auch um die existentielle Gefahr für demokratische Gesellschaften, die durch ungefilterte Verbreitung von Desinformation und Lüge, Hass und Hetze entsteht. Die Exzesse in Myanmar, bei denen zu genozidaler Gewalt gegen die Minderheit der Rohingya aufgerufen wurde, waren sicherlich das trostloseste Beispiel der verantwortungslosen Macht von medialen Giganten wie Facebook.

Seit Jahren gibt es nun schon eine politisch wie juristisch anspruchsvolle Auseinandersetzung über die Fragen, wie soziale Medien verpflichtet werden können, gegen antidemokratische Manipulationen, propagandistische Lügen und Aufrufe zu Gewalt vorzugehen: welche staatlichen Sanktionen angedroht, welche technischen Instrumente eingesetzt werden können? Welche Freiheitsrechte dabei nicht begrenzt werden dürfen? Wie Ressentiment und Hass strafrechtlich verfolgt werden kann?

Wie die Distribution von Wissen und Informationen im Zeitalter der Monopole Google und Facebook gesichert werden kann, ist eine der großen demokratietheoretischen Fragen, die nicht erst seit dem Brexit in ihrer Dramatik erkennbar wurde. Ohne geteiltes Wissen, ohne öffentliche Selbstverständigungs-Diskurse, ohne politischen Streit über die soziale, ökonomische, ökologische Wirklichkeit kann es keine freie, offene Demokratie geben.

Und da kann dieser pathologische Lügner mit der Konzentrationsspanne eines Dreijährigen Abend für Abend über eine der gefährlichsten Viruserkrankungen der globalisierten Welt Desinformation verbreiten - und niemand in den Sendern erwägt auch nur, das zu beenden oder lediglich Auszüge zu bringen, die nicht lebensgefährlich sind?

Als Ende März der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wiederholt in Botschaften auf Twitter die Gefahr von Covid-19 verharmloste und alle Maßnahmen als "hysterisch" abtat, entschied sich die Firma einzugreifen und löschte die Nachrichten. Die Mitteilungen hätten gegen die bei Twitter geltenden Regeln verstoßen, erklärte das Unternehmen mit Sitz in San Francisco, es würden solche Botschaften gelöscht, die den Informationen der Gesundheitsbehörden zu der Pandemie widersprächen und das Risiko einer Weiterverbreitung des Virus erhöhen könnten.

Geht doch.

Abends schickt mir eine Freundin aus New York per Email einen Witz. Wir kennen uns seit 30 Jahren, aber sie hat mir noch nie einen Witz geschickt.

Wenn der Kapitän der Titanic Donald Trump wäre....

"Es gibt keinen Eisberg. Es gab da einen Eisberg, aber das war in einem ganz anderen Ozean. Der Eisberg ist in diesem Ozean, aber er wird sehr bald schmelzen. Es gibt einen Eisberg, aber wir haben ihn nicht gerammt. Wir haben den Eisberg gerammt, aber der Schaden wird schnell behoben. Der Eisberg ist ein chinesischer Eisberg. Es dringt Wasser ein, aber jeder Passagier, der ein Rettungsboot will, bekommt auch ein Rettungsboot, und es sind sehr schöne Rettungsboote. Hören Sie mal, Passagiere müssen schon freundlich nach Rettungsbooten fragen, wenn sie sie kriegen wollen. Wir haben keine Rettungsboote, wir sind doch kein Rettungsbootsverleih. Ich glaube wirklich nicht, dass wir viele Rettungsboote brauchen werden. Wir haben Rettungsboote und die sollen gefälligst unsere Rettungsboote sein - und nicht für die Passagiere. Die Rettungsboote wurden vom letzten Kapitän dieses Schiffes am Strand zurückgelassen. Niemand konnte mit einem Eisberg rechnen."

"Um zu wissen, muss man wissen, was man will, aber auch, wo unser Nichtwissen, unsere latenten Ängste, unsere unbewussten Wünsche zu verorten sind."

- Georges Didi-Huberman, Wenn die Bilder Position beziehen -

Die Krise taugt nicht dazu, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Jeder Tag hält eine Prüfung bereit, einen Test, wie geduldig, wie hilfsbereit, wie mitfühlend man sein will, nicht theoretisch, sondern praktisch. Nicht nur freiwillig, als spontane Geste, sondern notgedrungen, als Langstrecke. Wie viele schmerzliche Distanz zu geliebten Menschen, wie viel Verluste an Einnahmen, wie viel anstrengende Kinderbetreuung als Alleinerziehende haken wir noch ab, ordnen wir ein als das, was es braucht und was wir aushalten? Jeder Tag birgt Gelegenheiten, sich selbst zu enttäuschen.

Es beginnt schon morgens beim Blick auf die internationalen Statistiken mit den jeweiligen Infektions- und Sterberaten: Wenn ich an mir selbst entdecke, wie ich in der nationalistischen Rasterfahndung mitspiele und aufatme angesichts der günstigen Zahlen für Deutschland. Als seien das Olympische Spiele nationaler Verbände und keine grenzüberschreitende Pandemie. Was mache ich nur? Was genau kartographiert dieser Blick jeden Morgen? Was macht das mit einem, wenn diese Ungleichheiten vorgeführt werden? New York: 10.000 Tote. Berlin: 51. Wie lässt sich das betrachten, von der Wohnung in Berlin aus, ohne erleichtert zu sein und sich darüber gleichzeitig zu schämen? Wie lässt sich nicht dankbar sein für den unverdienten Zufall, in dieser Gegend zu leben, in diesem Staat, in dem offensichtlich - im Moment zumindest - mehr Schutz gewährleistet ist. Ein Staat, den ich ansonsten (und auch weiterhin) in seinen politischen oder sozialen Unzulänglichkeiten hinlänglich kritisiere.

Seit dieser Woche ertappe ich mich dabei, dass ich bestimmte Länder "gut abschneiden" sehen will. Nicht "siegen". So martialisch dann doch nicht. Aber ich schaue mit ausgeprägter Voreingenommenheit und voll kompetitivem Ehrgeiz: Ich möchte jene Regionen oder Staaten besonders glimpflich die Krise überstehen sehen, die in der Bekämpfung des Virus die zivilsten Methoden angewandt haben. Ich suche die Statistiken nach niedrigen Infektions- und Todeszahlen ab und hoffe, die erfolgreichsten Länder mögen solche sein, die nicht das Kriegsrecht ausgerufen und nicht den Rechtsstaat ausgesetzt haben, die die Bürgerrechte so weit wie möglich geschützt und die Zivilgesellschaft als mündig respektiert haben.

Gewiss, es muss erst einmal nachweisbar sein, was letztlich den epidemiologischen Unterschied ausgemacht haben wird. Es muss rekonstruierbar sein, ob es wirklich das frühe Testen und zügige Isolieren von Infizierten oder möglicherweise nur der Zufall einer jungen Kohorte der ersten Erkrankten war. Ob es wirklich die vernünftigen politischen Instrumente waren, die das Schlimmste verhindert haben in einer bestimmten Region oder nur die geringe Bevölkerungsdichte dort. Ob es wirklich schlechtes Krisenmanagement in einer Gegend war oder nur eine besonders marginalisierte, arme Bevölkerung ohne Zugang zu frischem Wasser oder medizinischer Versorgung.

Betrachtet man die jüngsten Beschlüsse der Regierung und der Ministerpräsidenten, lässt sich ahnen, wie kleinteilig und kompliziert es sein wird, nachzuvollziehen, welche Maßnahmen geholfen, welche zu eilig und gehetzt beschlossen wurden. Insofern ist die föderale Uneinigkeit, die zu unterschiedlichen zeitlichen Abläufen mit unterschiedlichen Regelungen und Praktiken führt, eine analytisch nützliche Versuchsanordnung, weil sich so beobachten lässt, was wirkt und was schadet, und hoffentlich dann auch entsprechend nachjustieren lässt.

Es spielt keine Rolle, wer auf internationaler Ebene den Präzedenzfall eines demokratischen Ausnahmezustands schafft, in dem gemeinschaftlich und transparent ökonomischer, sozialer, kultureller Verzicht geübt wird für ein kollektives Ziel - und tatsächlich weniger Opfer zu beklagen sind, tatsächlich weniger Schaden angerichtet wird. Es spielt keine Rolle, ob es am Ende eines der westafrikanischen Länder wäre, das uns vorführt, wie sich die eigene Bevölkerung am gerechtesten schützen lässt oder eines der südostasiatischen. Es spielt keine Rolle, ob es ein skandinavisches Land wäre, dem es gelingt, ohne omnipotente Polizeimacht diese Krise zu bestehen oder ein mittelamerikanisches. Es spielt keine Rolle, wo die Normalisierung am frühesten und nachhaltigsten gelingt. Aber es wäre politisch naiv zu glauben, dass es nicht dystopische Folgen hätte, wäre es ein Staat, der sich vor allem durch Repression und Entrechtung des Virus erwehrt hat. Es würde weltweit den antidemokratischen Regimen und Bewegungen als Legitimierung ihrer autoritären Ambitionen dienen, sie würden sich als dynamischer und lernfähiger behaupten, ihre totalitären Überwachungsmethoden als gemeinwohl-orientiert maskieren - und dabei noch Vorbildcharakter für andere beanspruchen.

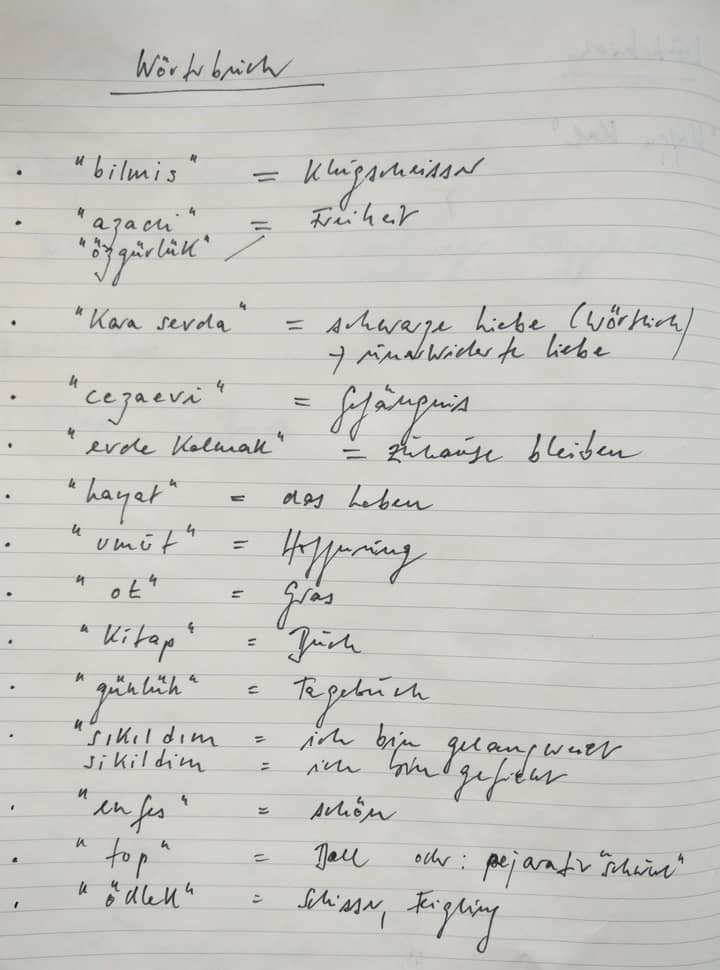

Mein türkisches Wörterbuch füllt sich nach und nach. Langsam muss ich Vokabeln pauken, damit es sich lohnt und mein Freund Imran auch merkt, dass ich die Worte ernst nehme als Gegenwert für die verlorenen Abende, die wir sonst hätten miteinander verbringen können. Es sind schon fast zwei Seiten in meinem Notizbuch. Inzwischen werden die Begriffe, die ich aufgetragen bekomme, auch nützlicher. Weniger höflich, dreckiger auch, ehrlicher für echte Gespräche. "üzgün" - "traurig", das war das Wort vor drei Tagen. "yorgunum" - "ich bin müde", am Tag darauf. Ich bin auch müde, müde vor Vermissen der Freundschaften, die sich auch wirklich leben lassen, müde vor Unbeweglichkeit, mir fehlt das mich Hinbewegen zu oder für jemanden.

Zu dem, was ausfallen musste wegen Covid-19, gehörte ein Abend im März auf dem Literaturfestival der "Lit Cologne", auf den ich mich besonders gefreut hatte. Igor Levit, der Schauspieler Jerry Hoffmann und ich wollten zusammen einen Autoren feiern, den wir alle drei verehren: James Baldwin. Es sollte ein dichtes Programm aus Musik, Lektüre und Einführung in das Werk werden. Die Text-Auszüge waren bereits ausgewählt, die Abfolge von Musik und Text besprochen. Und dann musste alles abgesagt werden. Ich hoffe sehr, dass wir den Abend irgendwann nachholen können, dass wir uns und anderen dieses Geschenk machen dürfen. Die "Lit Cologne" gehört zu den schönsten Festivals, die ich kenne, und ich kann mir einen Frühling ohne einen Abend bei der "Lit" nicht vorstellen, ohne die Begegnung mit den Menschen dort, ohne diese Programme, bei denen man auch etwas riskieren darf, bei denen etwas misslingen darf und selbst darin berührt, diese langen Abende, an denen schon viele Freundschaften entstanden sind. Ich hoffe, das Festival wird als das erkannt, was es schon lange war: unverzichtbar, "systemrelevant" wie das neudeutsch wohl heißt, und es wird so unterstützt, dass wir uns dort alle wiedersehen, eines Tages.

Für dieses Wochenende in Woche # 4 dieses Journals möchte ich deswegen einen Roman von James Baldwin empfehlen, der gerade erst auf Deutsch erschienen ist, in der Übersetzung von Miriam Mandelkow, und aus dem wir an dem Abend im März gelesen hätten: "Giovannis Zimmer". Er handelt auch vom Eingeschlossensein, allerdings in anderer Hinsicht, dem Eingeschlossensein in der eigenen Scham und Konvention, und den Ausbrüchen und der Freiheit der Lust und des Begehrens. Es ist ein wahnwitzig eleganter Roman, dicht, verstörend, beglückend, und Ihr Buchladen in der Nähe wird es sicherlich zuschicken können. Vielleicht bestellen Sie gleich die anderen verfügbaren Bücher von James Baldwin dazu. Wenn schon, denn schon. Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie zuhaus.