"Wir würden überleben, aber ohne Berührungen, ohne Haut."

-

Paul B. Preciado, Ein Apartment auf dem Uranus. Chroniken eines

Übergangs -

Es braucht nur Kleinigkeiten. Winzige Abweichungen dessen, was vorgesehen war. Irgendeine mikroskopische Irritation und schon ist alles dahin, schon bricht eine ungeahnte Verunsicherung aus, nicht nur: was geht, was erlaubt ist, was gegen mich selbst oder gegen andere rücksichtslos wäre, sondern auch: was ich möchte, womit ich mich wohlfühle oder was mir unheimlich ist. Wie instabil die wochenlang eingeübten Techniken der Selbstdisziplinierung sind, lässt sich erkennen, sobald etwas anders läuft als gedacht.

Heute regnet es. Regen war nicht abgemacht. Regen stand nicht auf dem Programm. Ich liebe Regen seit meiner Kindheit, seit meine Großmutter behauptete, ich würde wachsen, wenn ich beim Herumtoben draußen im Regen pitschnass werde, und auch wenn ich schon lange nicht mehr wachse und ahne, dass meine Großmutter ein klitzekleines bisschen geschwindelt haben könnte, liebe ich ihn noch immer, Regen im Frühling und noch lieber Regen im Sommer, Wolkenbrüche, das Geräusch und den Duft, wenn alles feucht ist und dampft. Aber heute nicht.

Heute wollte ich endlich, nach Monaten des Vermissens, einen Freund wiedersehen. Bislang habe ich, so arg das auch war, selbst zum Spazierengehen nur sehr wenige Menschen getroffen. Aber nun war es nicht mehr auszuhalten. Wir wollten uns draußen auf einen Drink sehen und reden, also wirklich reden, so wie wir sonst vermutlich an der Theke einer Bar gesprochen hätten, offen und vertraut, mit Pausen, die niemandem unangenehm sind, ohne die eingeschränkte Rahmung eines Bildschirms, ohne die blecherne Akustik, ohne die permanenten Unterbrechungen, weil die Verbindung abreißt – sondern wirklich reden und hören, wie es uns jeweils ergangen ist.

Und jetzt das. Regen. Draußen sitzen würde ausfallen. Drinnen wäre aber eben drinnen. In einem geschlossenen Raum. Mit anderen mehr oder weniger aufmerksamen Personen. Schon wird die Vorfreude unterlegt mit einer diffusen Angst. Das, was selbstverständlich sein könnte, ist es nicht mehr, sondern muss in alle verästelten Eventualitäten hinein durchdacht werden. Wie eng ist dieser Ort? Wie luftig jener? Die Geschichten der Neuinfektionen durch Begegnungen in geschlossenen Räumen, ob in Niedersachsen oder in Hessen, verunsichern doch sehr. Selbst wenn wir definitiv nicht vorhaben, exzessiv zu singen oder gemeinsam zu beten. Aber alles das, was noch vor drei Monaten unsere Parameter des Sozialen waren, alles das, was unsere Begegnungen, unsere Zuwendung, unsere Körper, unser Sprechen zu anderen hin öffnete, hat in dieser Krise seine "Unschuld" verloren.

Wie das klingt. Als sei die Sprache repressiver Sittlichkeits- und Anstandscodes, mit denen deviante Lust und Körper abgestraft wurden, wieder zurück. Zwar mit anderen Begründungen, aber sie etablieren wieder eine Ordnung, die konventionell diszipliniert. Es gelten Reglementierungen, die nur jene Formen der Intimität als akzeptabel etikettieren, die sich mit einem gemeinsamen "Haushalt" verkoppeln lassen, all die anderen Räume, in denen sich Sehnsucht ausleben ließ, in denen sich fremde Körper begegnen konnten, all die anderen Berührungen, sind tabuisiert. Das Soziale ist nicht nur distanziert, sondern auch entmaterialisiert. Der Umzug ins Digitale entzieht dem Alltag die Körperlichkeit und bietet nur verklemmte Diskursivierung. Das zerstört nicht nur private, sondern auch öffentliche Begegnungen, in denen wir uns als Unbekannte einander annähern, um das übliche Fremdeln zu überwinden, um Interesse am Anderen zu signalisieren, um religiöse oder kulturelle Unterschiede als unbedeutend auszuweisen, um zu zeigen, dass keine Gefahr droht. All das hat sich verkehrt. Sobald wir Nähe nur denken, sobald sie im öffentlichen Raum entsteht, wirkt es beunruhigend.

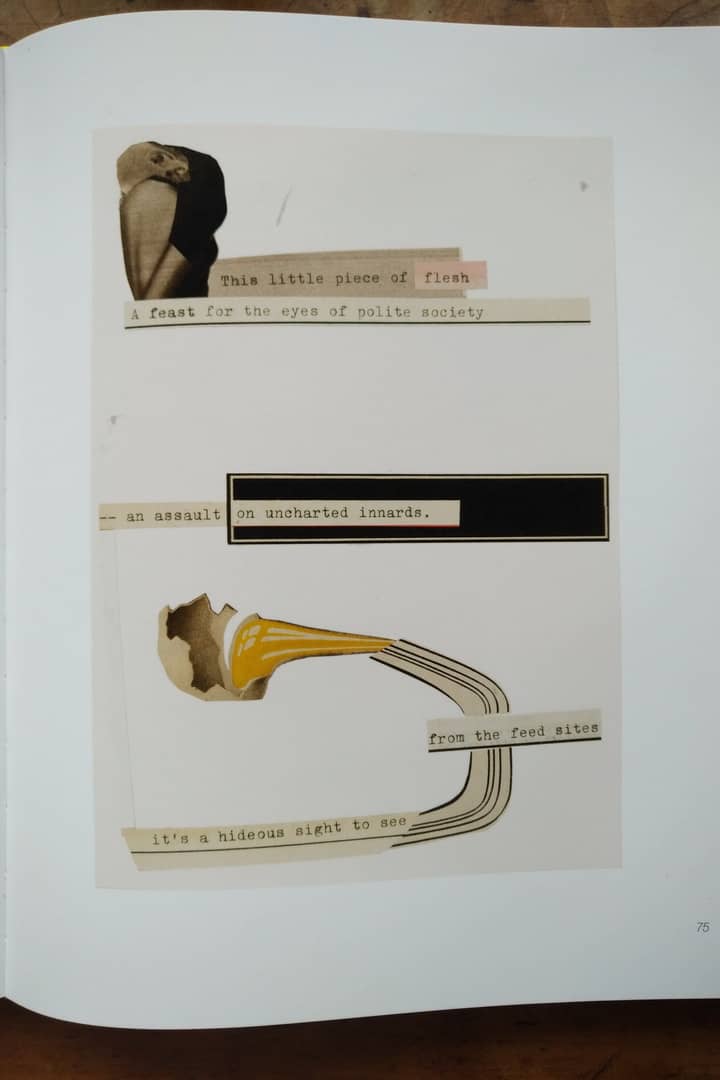

"Das Stück Fleisch

erregt die Gemüter der ruhigen Bürgerschaft"

heißt eine Zeile in einer der grandiosen Text-Bilder der Künstlerin Eva Noack, die in dem Katalog "Eine Katastrophe hält was aus" gesammelt zu sehen sind. Noack komponiert Collagen aus Wort-Fundstücken, die poetische, witzige, bittere Geschichten eines pathologischen Alltags erzählen: Irgendetwas ist immer aus den Fugen, irgendetwas passt nicht, ist verrückt oder verwandelt, irgendetwas verhindert das vermeintlich "Normale", was es nicht gibt außer als Einbildung. Das ist so bezaubernd wie klug – und vor allem erstaunlich passend für die Krise der Pandemie, die noch nicht ausgebrochen war, als diese Textbilder entstanden.

Wir haben als Futterplatz ein Restaurant ausgewählt mit viel Platz und wenigen Tischen. Wir sitzen an einem Fenster mit hässlicher Aussicht, einander gegenüber, erst mit Maske, dann ohne, und sind aufgeregt wie beim ersten Date. Dabei ist meine Freude vermischt mit Sorge, was gefährlich sein könnte, vermischt mit Ärger, dass ich diese soziophobe Sorge nicht abzustellen weiß, vermischt mit der Irritation, wie wir uns so zügig verformen lassen konnten, dass uns alle Körperlichkeit, aber auch alle Spontaneität auf einmal verwirrt. Es ist ja nicht nur, dass wir seit Wochen auf Abstand konditioniert sind, sondern wir uns alles Spielerische, alles Anarchische versagen. Vielleicht ist das, was diese Pandemie als Langstrecke so anstrengend macht: dass sie uns zwingt, alles Unvorhergesehene, alles, was aus Übermut oder einfach aus Freude möglich wäre, mit Bedenken zu belegen. Vielleicht ist es das, was auf Dauer so bedrückend ist, dass uns das Leichte abhandenkommt. Vielleicht ist es das, was langsam auch so müde macht, die willentliche Selbstbeschränkung um alles, was unerwartete, lustvolle, widerständige Lebendigkeit sein könnte.

Wir versuchen uns zu erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben (ich kann mich nicht einmal erinnern, wann ich das letzte Mal mit irgendjemandem in einem Restaurant war), im März?, im Februar?, ich kann nicht einmal entscheiden, was unwirklicher ist: sich so lange nicht gesehen zu haben oder sich jetzt endlich zu sehen. Es ist wie mit eiskalten, durchfrorenen Füßen, die plötzlich in ein heißes Bad gestellt werden: Es tut erst einmal weh. Nach und nach, mit der Zeit, die wir uns mehr und mehr entblättern, mit den Geschichten, die wir uns erzählen, mit dem Lachen und der Stille, stellt es sich wieder ein: das ganze tiefe Glück von Freundschaft.

"The unspoken assumption (in an emergency) is that either one can think or one can act, and given that it is absolutely mandatory that an action be performed, thinking must fall away."

- Elaine Scarry, Thinking in an Emergency -

In Thüringen will Ministerpräsident Bodo Ramelow die weitreichenden Beschränkungen aufheben und plädiert für Freiwilligkeit in Zeiten von Corona tatsächlich mit dem Satz: "Vor HIV kann man sich auch nur ganz persönlich schützen."

Da fällt mir nichts Höfliches mehr zu ein.

In London erklärt Dominic Cummings, der wichtigste Berater von Boris Johnson, dass es zwar Gesetze gebe, aber nicht für ihn, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an alle Anordnungen zu halten hätten, dass sie sich einschränken müssten, sich nicht frei bewegen dürften, nicht ihre älteren Familienangehörigen besuchen, nicht Ausflüge machen, schon gar nicht, wenn sie infiziert sind, aber, nun, das seien eben Bürgerinnen und Bürger, offensichtlich niederrangige Wesen, nicht zu vergleichen mit jemandem wie ihm.

Man muss kein Fan von verlogenen Entschuldigungsauftritten von Politikern sein, die bei irgendeiner unübersichtlichen Orgie oder beim übersichtlichen Masturbieren abgelichtet wurden und die anschließend, neben sich die stumme Ehefrau als Deko, triefend ihre Reue erklären. Aber die eiskalte, offenherzige Verachtung für eine demokratische Gesellschaft, in der Regeln für alle gelten, wie Cummings sie präsentierte, ist schon spektakulär. Selten war jemand zu sehen, der so gleichgültig alles zugibt, was ihm vorgeworfen wird, alle Verletzungen der Auflagen, die er selbst mit verfasst hat, der so hemmungslos für sich Privilegien veranschlagt, als bewege er sich in einer extralegalen Zone und nur der Plebs, der sich schon so leicht mit Halbwahrheiten und Lügen in den Brexit manipulieren ließ, könne so dumm sein zu glauben, sie lebten in derselben Welt.

Es gibt zurzeit unterschiedliche Arten, die Wirklichkeit der Pandemie zu leugnen. Der amerikanische Präsident scheint sie schlicht nicht zu verstehen. Zu komplex, zu vieldimensional ist das Virus und seine sozialen, ökonomischen, politischen Auswirkungen für die kognitiven Fähigkeiten dieses Gemüts. Die andere Version stellen Boris Johnson und Dominic Cummings dar: Sie verstehen alles, aber es schert sie nicht, solange die bitteren Folgen auf andere umgeleitet werden können. Sie leugnen nicht die Krise, sie leugnen das Leid, das sie produziert. Das hat lange Tradition. Die Schmerzen, die Armut, die Verelendung der sozial Schwachen einfach auszublenden, gleichgültig zu sein gegenüber der Not anderer, das ist eine politische Haltung, die nur der sich gestatten kann, wer sicher ist, niemals für irgendetwas zur Verantwortung gezogen zu werden. Es ist der gespenstische politische Unernst derer, die ihren sozialen und ökonomischen Status in der Gesellschaft unantastbar wissen, es ist das zynische Amüsement einer Klasse, deren rücksichtslose Politik nur andere zu spüren bekommen. Sie leugnen noch nicht einmal die furchtbaren Verluste in dieser Krise, sie leugnen, dass sie damit irgendetwas zu tun haben könnten. "Wash your hands, wash your hands", sagt Boris Johnson wie ein Mantra der Autoimmunisierung gegen die Wahrheit, dass seine gut gelaunte Inkompetenz anderen das Leben kostet und das Land (weiter) destabilisiert.

Nun regt sich erstmals Protest. Nun richtet sich die Wut, die ewig angefachte, gegen andere gelenkte Wut, auf einmal gegen Cummings selbst. Dem populistischen Meister ist sein liebstes Spielzeug, die Hetze, entglitten. Noch ist nicht entschieden, wie es ausgeht, aber es erinnert schon jetzt an den Esel aus den Fabeln von Äsop, der einmal vollbeladen mit Salz einen Fluss durchquerte und ausrutschte. Als er ins Wasser gefallen war und das Salz sich auflöste, freute sich der Esel, wie viel leichter seine Last geworden war. Einige Zeit später transportierte der Esel eine Ladung Schwämme und dachte, wenn er wieder ins Wasser fiele, könnte er sich mit geringerem Gewicht erheben. "Aber da passierte es ihm, dass er, weil die Schwämme sich mit Wasser vollsogen, nicht mehr aufstehen konnte, und auf der Stelle ertrank."

"Wenn wir Glück haben, ist das Ende eines Satzes der Punkt, an dem wir

vielleicht anfangen können. Wenn wir Glück haben, wird etwas weitergereicht,

ein weiteres Alphabet unserem Blut eingeschrieben."

- Ocean Vuong, Auf Erden sind wir kurz grandios -

Auf einmal zerfranst alles. Die Phase, in der sich die Krise der Pandemie wie eine kollektive Erfahrung anfühlte, wie immer illusionär das auch gewesen sein mag, die Phase eines temporären Wir, das über die individuellen Befindlichkeiten und Interessen hinauswies, die Phase derselben Regeln, derselben oder mindestens ähnlichen sozialen Praktiken, sie ist vorbei. Mit der ungezügelten Eile mancher Bundesländer, mit dem Rückzug der Bundesebene aus der Ausgestaltung der Lockerungen, ja, mit dem plötzlichen Verschwinden der verbindlichen Ansprache und Kommunikation, die sich an alle Bürgerinnen und Bürger der demokratischen Gesellschaft wendet, ist auf einmal jede Struktur und auch jeder Gemeinsinn verlorengegangen.

Es gibt keine täglichen Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts mehr, obgleich der Bedarf an Informationen, an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu dem Virus und den Ansteckungswegen nicht gesunken ist. Im Gegenteil: Je mehr Lebens- und Arbeitsbereiche wieder öffnen, je mobiler, kontaktfreudiger, dynamischer der Alltag wieder wird, desto mehr Verständnis brauchen wir alle, die wir nun allein entscheiden dürfen und müssen, was sinnvoll, was gefährlich ist – oder wie wir uns und andere schützen können. Was da als Lockerung, was als Öffnung verkündet wurde, ist zwar eine Befreiung von den Eingriffen in die Grundrechte, von dem, was Angela Merkel als "demokratische Zumutung" bezeichnet hatte, aber es ist auch eine Last, eine kognitive Zumutung.

Im Modus eines totalen Shutdowns und der Isolation zuhause braucht es weniger anspruchsvolles Wissen, weil es drinnen keine großen Spielräume für Fehlentscheidungen gibt. Aber im Prozess der Re-Normalisierung in einer mindestens partiell modifizierten Lebenswelt, in der wiedergewonnenen Mobilität, in der täglichen Auseinandersetzung mit Verschwörungsmythen und rechten Desinformations-Kampagnen, in dem unübersichtlichen, kontroversen, instabilen Jetzt braucht es mehr denn je einen öffentlichen, ruhigen Diskurs, in dem Wissen geteilt, befragt, vertieft und erweitert wird und in dem wir uns darüber verständigen können, wie wir (mit dem Virus) leben können. Gerade jetzt, wo die Verantwortung für das Geschehen delegiert wurde, an die Länder, und die es an uns als Gemeinschaft weiterreichen, bräuchte es demokratische Ansprache und Auseinandersetzung - stattdessen privatisiert und vereinzelt alles in einer eingebildeten Normalität.

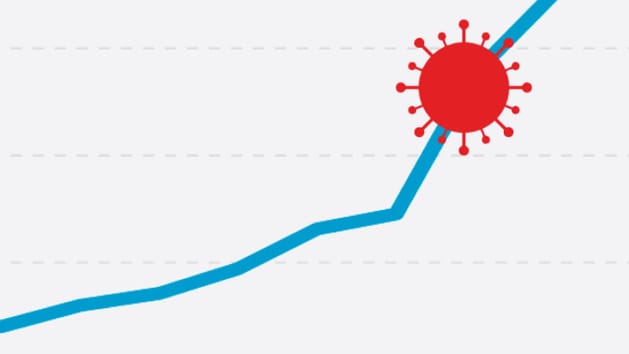

Aber es ist noch nichts normal. Es ist noch nichts vorbei. Darüber kann auch "Das-ist-wie-bei-HIV"-Ramelow nicht hinwegtäuschen. Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Welle erhöht sich mit jedem, der sie für unwahrscheinlich hält. Wer sich jetzt sicher wähnt, erhöht die Risiken, wer so agiert, als gäbe es keine Gefahr mehr, gefährdet sich und andere. Gerade in dieser Übergangszeit der Fragmentierung in immer kleinere Einheiten (Länder, Regionen, Gemeinden) zu glauben, es müsste nichts mehr erklärt, nichts mehr übersetzt, nichts mehr vermittelt werden, ist absurd. Wann wurde da entschieden, es müsste nur noch stumm exekutiert, aber nicht mehr nachgedacht und gesprochen werden?

"Wenn wir Glück haben, ist das Ende eines Satzes der Punkt, an dem wir vielleicht anfangen können."

Es ist der Punkt, der nichts beendet hat, die Geschichte der Pandemie erzählt sich weiter, in demselben asynchronen Rhythmus, in dem sie begonnen hat, zieht sie über den Globus und versehrt ganze Regionen, es gibt keinen Moment des Aufatmens, eben war es noch Madrid und Guayaquil, dann ist es Delhi und Sao Paulo, und dann wieder von vorn Seoul, das Ende eines Satzes ist immer nur der Punkt, an dem wir anfangen können (und müssen).

"Wenn wir Glück haben, wird etwas weitergereicht, ein weiteres Alphabet unserem Blut eingeschrieben."

Wenn wir Glück haben, wird etwas weitergereicht von dem, was wir gerade lernen, wenn wir Glück haben, wird ein weiteres Alphabet entstehen, eines, das uns erlaubt, eine inklusivere, gerechtere, zartere Sprache zu sprechen, wenn wir Glück haben, schreibt sich uns die wechselseitige Verwundbarkeit, die wechselseitige Abhängigkeit in dieser Welt in unser Blut ein, und wir entwickeln daraus andere Formen des internationalen Miteinander. Wenn wir Glück haben, wird sich die Krise der Pandemie nicht nur in einer Beschleunigung der Digitalisierung und Automatisierung niederschlagen, wenn wir Glück haben, werden nicht die sozialen Infrastrukturen, die sich als rettend erwiesen haben, unter dem ökonomischen Druck knapper Ressourcen wieder ausgehöhlt, wenn wir Glück haben, werden unwürdige Arbeitsbedingungen, fehlende soziale Rechte und gnadenlose Ausbeutung von Arbeiter*innen , ob in Fleischfabriken hier bei uns oder in Jeans-Sweatshops in Bangladesch, nicht nur mal eben kurzfristig beachtet, weil sie die Infektionsraten antreiben, sondern systematisch bekämpft und verboten, wenn wir Glück haben, artikuliert sich die politische Überzeugung dazu nicht nur in hehren Erklärungen der jeweiligen Minister, sondern auch in verbindlichen Normen, sei es ein Mindestlohn, sei es ein Lieferkettengesetz, seien es Produkt-Zertifizierungen, wenn wir Glück haben, werden Wiederaufbauprogramme, wie sie gerade für Europa aufgesetzt werden, auch für andere Regionen im globalen Süden entwickelt, idealerweise als Investitionsfonds, die soziale und ökologische Bedingungen knüpfen an Kreditvergaben, sodass sich nachhaltige, innovative Projekte auch in Schwellenländern lohnen.

Wenn wir Glück haben, lernen wir eine vielfältige, offene, demokratische Geschichte zu erzählen.

"I can't breathe"

- Eric Garner, 2014, George Floyd, 2020 -

Es ist alles wie ein grauenhaftes "re-enactment", eine quälende Wiederholung, die jene Wunde wieder aufreißt, die in Wahrheit nie hätte zuwachsen dürfen. Was hatten wir, die wir weiß sind, denn gedacht? Dass es aufhören würde von allein? Was hatten wir, zu deren Alltag nicht die permanente Angst vor Polizeigewalt gehört, denn gehofft? Dass es sich vergessen ließe, weil wir verschont werden? Weil wir keine schwarzen Körper haben, die rassifiziert werden, die ausgeblendet oder dämonisiert, die missachtet und gegängelt, geschlagen oder getötet werden. Das ist das alte Paradox: dass die rassistisch projizierte Angst vor dem schwarzen Körper gesellschaftlich anerkannt und ständig reproduziert wird, aber die begründete Angst der so stigmatisierten Schwarzen vor weißer Polizeigewalt im toten Winkel eben dieses Rassismus bleibt.

"Die Zerstörer sind nicht beispiellos böse," schrieb Ta-Nehisi Coates in "Zwischen mir und der Welt", "sondern schlicht Menschen, die die Launen unseres Landes umsetzen, die sein Erbe und sein Vermächtnis richtig deuten, bis heute."

"I can't breathe", die Worte, die George Floyd am Montag dieser Woche in Minneapolis herauspresst, sind dieselben Worte, die Eric Garner im Juli 2014 sprach, "I can't breathe", nicht nur einmal oder zwei Mal, elfmal brach es aus dem asthmakranken Garner hervor, bevor er für immer verstummte. Die Worte wurden aufgehoben, zitiert, die Worte "I can't breathe" wurden zum Code eines Traumas, das sich nicht auf eine vergangene, sondern eine sich stetig erneuernde Erfahrung bezieht, ein Trauma, das mit dem identischen Zitat, sechs Jahre später, wieder getriggert ist: George Floyd sagt "I can't breathe", ich kann nicht atmen, (das erste Mal bei Minute 0:20 des zehnminütigen Videos, das sich nur anschauen sollte, wer sich immer noch nicht vorstellen kann, wie am helllichten Tag ein wehrloser Mensch, mit Handschellen auf dem Rücken, ohne jede Heimlichkeit und ohne jede Hemmung, getötet wird) als er auf der Straße liegt, das Knie eines Polizisten mit seinem ganzen Gewicht im Nacken, "please", Floyd stöhnt und wimmert, aber der Polizist ändert nichts an seiner Haltung, er hockt weiter auf dem eingezwängten Körper, nach einer Minute wiederholt Floyd seine Verzweiflung, "I can't breathe", ein Polizist, der durch den Polizeiwagen verdeckt ist, aber vermutlich ebenfalls an oder auf dem arrestierten Floyd sitzt, sagt: "What do you want?", was willst Du?, noch einmal, es ist 1:06, sagt Floyd "I can't breathe", aber nichts geschieht, stattdessen wird Floyd (soll das ein Witz sein?) aufgefordert, in den Wagen zu steigen, "Das werde ich", antwortet Floyd und fügt hinzu (als wäre das nicht offensichtlich), "aber ich kann mich nicht bewegen".

Es ist auf dem Video nicht zu sehen, was der Situation vorausgegangen ist, warum die Polizisten überhaupt Floyd gestellt haben, ob er sich vorher geweigert hatte, in das Auto zu steigen, oder ob nichts dergleichen vorher geschehen ist, weder die eine noch die andere Vorgeschichte lässt sich anhand dieser Aufnahme belegen.

Es sammeln sich immer mehr Passanten, die intervenieren, "Sie haben ihn doch am Boden, lassen Sie ihn atmen", keine Reaktion, ein Beamter steht auf der Straße und schirmt seine Kollegen am Wagen ab, aber auch er ist nicht allzu sehr bemüht, die grausame Szene zu verbergen, "Er blutet aus der Nase, lassen Sie ihn" (2:00), Floyd bringt noch mehrfach dieselben Worte hervor, "I can't breathe", aber nichts geschieht, die Passanten fordern die Polizei auf, ihn doch endlich aufzuheben und in den Polizeiwagen zu setzen, nichts geschieht, derselbe Beamte drückt weiter mit dem Knie in den Nacken, die Kamera wandert etwas um einen der Polizisten herum, um einen besseren Fokus auf Floyd zu bekommen, und da erst fällt es mir auf: der Beamte, der auf Floyd sitzt, hat die Hand in der Hosentasche, er sitzt da, ganz offensichtlich bequem und entspannt, als wäre er bloß Zuschauer bei dem Mord, den er selber gerade begeht, es gibt keinen Kampf, keine Gegenwehr, nichts, was seine beiden Hände erforderte, es reicht anscheinend, einen mit Handschellen gefesselten Mann am Boden die Luft abzudrücken.

Irgendwann (um Minute 4:20 des Videos) bewegt sich Floyd nicht mehr, er hat offensichtlich das Bewusstsein verloren, aber auch das ändert nichts, die Passanten drängen und rufen, "Fühlen Sie seinen Puls", nichts geschieht, noch immer bleibt das Knie im Nacken, Minuten vergehen, in denen immer wieder versucht wird, um medizinische Hilfe zu bitten, nichts, als schließlich ein Rettungswagen eintrifft und ein Sanitäter dem bewusstlosen Floyd den Puls fühlen will (die Szene ist nicht gut zu erkennen), löst anscheinend niemand die Handschellen, als zuletzt der Körper auf die Bahre gehoben und abtransportiert wird, sind die Arme von George Floyd noch auf den Rücken gezwungen.

"Es ist so leicht, den Schmerz des Anderen zu übersehen", schrieb die Philosophin Elaine Scarry in "Das schwierige Bild des Anderen", „dass wir sogar fähig sind, ihm diesen Schmerz zuzufügen oder ihn zu verstärken, ohne dass uns dies berührte."

Ich wünschte, das wäre so. Ich wünschte, der Schmerz würde nur übersehen. Beim Betrachten dieses Videos des Polizisten, der George Floyd mit der Hand in der Hosentasche ersticken lässt, drängt sich etwas anderes auf: Das sieht nicht nach ahnungslosem Übersehen, sondern nach lustvollem Zuschauen aus.

Nachts erreicht mich die E-Mail von meinem Freund Paul, der in St.Paul/Minneapolis lebt, ich habe zufälligerweise zwei wirklich enge Freund*innen in Minneapolis, beide weiß, Paul schreibt, am Montag, am Tag des Todes von George Floyd, sei es für ihn nur um seine afroamerikanischen, männlichen Freunde gegangen, "ich habe Stunden damit verbracht, zuzuhören, zu sprechen, zu lesen von der Wut, dem Schmerz, der Verzweiflung schwarzer Freunde". Die meisten fühlten sich vor allem taub. Dieser Mord ließ alle ihre eigenen schrecklichen Erfahrungen mit der Polizei wiederaufleben. "Alle Schwarzen in meinem Freundeskreis", schreibt Paul, und das heißt bei ihm, eher sehr gebildete, erfolgreiche Personen, "jeder einzelne von ihnen hat eine ganze Liste horrender Geschichten über das Gehen-als-Schwarze, das Autofahren-als-Schwarze, das Leben-als-Schwarze."

Seither ist die Stadt von Protesten und Plünderungen erschüttert, jede Nacht werden Geschäfte zerstört, in der Nachbarschaft des 3rd Precinct brannte es in verschiedenen Straßenblöcken. "Plündern ist natürlich falsch", schreibt Paul, "und die eigenen Nachbarschaften zu verwüsten, ist schrecklich selbstzerstörerisch - aber es ist leider auch so schrecklich nachvollziehbar".

Paul und sein Mann sind die letzten Tage vor allem drinnen geblieben, nicht ungewöhnlich, weil sowieso seit Wochen der pandemische Ausnahmezustand gilt, ein wenig könnte der Ausbruch an gewalttätigen Protesten auch dadurch noch einmal extra aufgeladen sein, vermutet Paul, dass alle die ganze Zeit eingeschlossen waren. Der Zorn rückt langsam näher: Ein paar Blocks entfernt, kam es wohl zu Plünderungen, aber "es gibt diese merkwürdige Trennung zwischen dem, was wir wissen was geschieht, und dem, was wir tatsächlich sehen". Inzwischen stehen Teile der Nachbarschaft des 3rd Precinct in Flammen, und Paul schreibt, nachdem er zuerst vor allem niedergeschlagen und verzweifelt gewesen sei über den soundsovielten Mord eines schwarzen Mannes durch die Polizei, sei er jetzt vor allem beängstigt, wie die nationale (Über-)Reaktion auf die Aufstände ausfallen könnte.

Eine besonders gespenstische Geschichte erzählt die andere Freundin aus Minneapolis, in einer Abfolge von E-Mails berichtet sie zunächst von der Trauer über all die zerstörten und ausgebrannten Lebensmittelgeschäfte, die für viele in der Nachbarschaft die Bezugsquellen für Essen und Medizin seien, "Wohin werden die Menschen jetzt gehen? Noch dazu in einer Pandemie?", und dann fügt sie hinzu, "es scheint, dass ein weißer Polizist aus St. Paul, in schwarzer Montur mit einer Gasmaske über dem Gesicht den gestrigen Vandalismus selbst begonnen hat", das klingt wie aus einem Film, aber was klingt zur Zeit nicht wie aus einem Film? Ein junger Mann habe die sonderbare Figur, die die Schaufenster eines Autoteile-Ladens zertrümmerte, dann zur Rede gestellt, sie schreibt "das hätte ich mir nicht vorstellen können, was viel sagt, über meine eingeschränkte Perspektive", aber es gäbe ein Video von der ganzen Sequenz. Ein paar E-Mails später hat ihr Mann mir den Link geschickt, auf Twitter kursiert mittlerweile nicht nur diese Aufnahme, auf der zu sehen ist, wie ein Mann in schwarzer Kluft, mit einer Gasmaske (und außerdem, etwas ungewöhnlich für einen gewöhnlichen Plünderer: mit einem schwarzen Regenschirm), die Frontscheiben des Geschäfts einschlägt, sondern auch wie ein Mann ihn anspricht und sogar fragt: "Are you a f.....cop?" Mittlerweile soll der mutmaßliche Anstifter identifiziert sein, ein Name kursiert, es sind verschiedene Bilder nebeneinander gestellt des Polizisten ohne und mit Maske, eine Ex-Frau ist sich sicher, den Beamten zu erkennen. Das lässt sich alles nicht auf die Ferne und über Twitter verifizieren, aber es ist gewiss nichts, was zur Beruhigung des Zorns beiträgt.

Vor einigen Jahren habe ich über Eric Garner geschrieben. Es ist ein ganzes Kapitel in "Gegen den Hass". Je länger ich mich damals mit der Geschichte seines Todes beschäftigte, mit der rassistischen Gewalt, dem Blick auf schwarze Körper, je öfter ich mir das Video anschaute, das damals jemand von der ganzen schrecklichen Szene drehte, desto mehr wünschte ich, Eric Garner würde nicht nur für diese Worte des Sterbenden erinnert werden, dieses "I can't breathe", diese Worte, die ihn immer als das Opfer, das mit einem Würgegriff erstickt wurde, identifizieren. Ich schrieb damals, dass ich ihn als jemand anderen beschreiben wollte, als den Eric Garner, der, bevor die Beamten ihn angreifen, sagt: "It stops today", das muss aufhören. Der Eric Garner, der es einfach nicht mehr aushält, wieder und wieder kontrolliert und verhaftet zu werden, der seine Rolle in diesem ungerechten Spektakel nicht mehr akzeptieren will, die Rolle eines Schwarzen, der es demütig hinnehmen soll, erniedrigt zu werden. "Das muss aufhören", das meint eben diesen rassifizierenden Blick, der unsichtbar macht oder monströs, der Menschen wie Eric Garner oder George Floyd immer noch als "Gefahr" behaupten lässt, obgleich sie schon bewusstlos und in Handschellen am Boden liegen.

Ich hoffe sehr, dass die Proteste nicht die ursprüngliche Gewalt überlagern, ich hoffe, dass es noch andere Worte sein werden, die über George Floyd geschrieben und zitiert werden, und ich hoffe, dass es aufhört.

"Um einen Roman zu schreiben, erkläre ich dem Neffen mit einem verschmitzten Lächeln, brauchst du vor allem einen guten Hintern, denn das ist wie der Beruf einer Näherin, man muss lange sitzen."

- Dany Laferrière, Das Rätsel der Rückkehr -

Ich habe jetzt lange gesessen und geschrieben. Keinen Roman, sondern ein Journal. Jede Woche, jeden Tag, seit März, seit die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verkündet wurden. Laferrière hat recht: es ist wie der Beruf einer Näherin. Man muss lange sitzen. Anfangs wusste ich nicht, ob die Idee wirklich taugen würde, ob es sich nicht bald erledigt hätte, anfangs habe ich mich nach jeder Woche noch einmal rückversichert, ob es weitergehen sollte, ob es noch Sinn machte, ob es noch Bedarf gebe.

Jetzt sind zehn Wochen vergangen, es ist ein ganzes Buch entstanden, und nun möchte ich auch mal wieder raus, nicht mehr sitzen, ich möchte spazierengehen, möchte mal innehalten, zurückschauen auf das Erlebte, meine türkischen Vokabeln pauken, vielleicht auch mal an der Aussprache arbeiten, ich möchte still sein, nichts schreiben, oder nur für mich, ich möchte mich wieder mehr um meine Freund*innen kümmern oder um gar nichts kümmern (ok, das ist etwas unrealistisch). Es war eine unfassbare intensive Zeit, das Schreiben an diesem Journal, und es gibt gar keinen Grund, jetzt damit aufzuhören, außer dem, dass ich mal etwas Auslauf brauche. Vielleicht nehme ich es später wieder auf. Vielleicht in größeren Abständen. Vielleicht fügt sich alles dann doch zu einem richtigen Tagebuch, einem "günlük", auf Türkisch.

Bis dahin will ich aber noch sehr viel Boule gespielt haben. Ich habe jetzt sogar meine eigenen Kugeln.

Kamen diese Woche mit der Post. Sie sehen noch sehr glatt und neu aus. Das muss sich ändern. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ganz herzlichen Dank für all die bewegenden Reaktionen auf dieses Journal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.