Dass der Boden der Ozeane uns weniger vertraut ist als die Oberfläche des Mars, das ist so ein Satz, der hängenbleibt. Denn im 21. Jahrhundert ist die Menschheit zwar willens und fähig, viele Tausend Kilometer in die Weiten des Alls vorzudringen – sieht aber die vier, fünf Kilometer bis zum Meeresgrund an, als seien sie unüberwindbar. Dabei erreichten der Amerikaner Don Walsh und Jacques Piccard aus der Schweiz den Marianengraben – der als tiefster Punkt der Erde gilt – schon im Jahr 1960. Wegen des enormen Drucks, der elf Kilometer unter der Meeresoberfläche herrscht, konnten sie die zwei Meter breite Stahlkugel nicht verlassen – gingen aber davon aus, dass ihnen bald weitere Forscher folgen würden.

Statt das Begonnene fortzusetzen, fokussierte sich die Menschheit jedoch auf das kurz darauf einsetzende Wettrennen zum Mond. Schon weil es im Kalten Krieg zwischen Ost und West die Überlegenheit der konkurrierenden Systeme belegen sollte. Lag es an der Sichtbarkeit des Himmelskörpers oder an der kulturellen Propaganda, dass man sich lieber mit dem unbekannten Gestirn als mit den Tiefen des eigenen Planeten beschäftigte? Von Major Tom bis zum Moonboot reichen jedenfalls die Spuren, die Sputnik und Apollo in der Kultur hinterlassen haben. Und obwohl sogar die Amerikaner irgendwann die teure Weltraumforschung zurückfuhren, verhandelte man zukunftsfroh immer noch eine mögliche Besiedlung des Mars.

Wie wäre es sonst zu erklären, dass den Pionieren Walsh und Piccard erst ein halbes Jahrhundert später der nächste Forscher nachfolgen sollte und James Cameron in die Tiefen des Ozeans aufbrach. Denn während sich die Weltraummissionen höchstens in technologischem Fortschritt bilanzieren ließen, herrscht unter Wasser Goldgräberstimmung, seit dort Claims für jedes Land abgesteckt wurden. Nachdem man jahrzehntelang höchstens nach Öl oder Gas bohrte, fördert man jetzt auch Manganknollen oder Sedimentgestein.

Während über Wasser die Ausbeutung verhandelt wird, machen sich Naturschützer bereits Sorgen, dass man das Ökosystem, das sich in Dunkelheit und Kälte entwickelt hat, zerstört, kaum hat man es entdeckt. Wer sich den Meeresboden nämlich so unwirtlich vorstellt wie – sagen wir mal – den Mond, der wird überrascht sein: Reporter, die Forschungsschiffe begleiten, schwärmen vom Leuchten einer nie gesehenen Flora und Fauna, das von den Linsen der Tauchroboter aufgezeichnet wird. Was da noch zu sehen ist? Kunst! Hito Steyerl entwarf gerade ein Video „Virtual Leonardo’s Submarine“ während ein von Damien Hirst gefertigter Goldschatz „geborgen“ und in Venedig ausgestellt wurde. Pierre Huyghes „Abyssal Plain“ (2015) auf dem Grund des Marmarameers konnte man während der Istanbul-Biennale dagegen ausschließlich von Bord eines Spezialschiffs aus erleben. Catrin Lorch

Händel, "Beatles" und versenkte Millionen

Das Meer in Literatur, Film und Musik

Das Meer ist uns ein großes Rätsel, oft eine große Gefahr – und vielleicht auch die letzte große Hoffnung

Das Buch erzählt von der Strahlkraft der Technik. Die Natur sei beherrschbar – und die Zivilisation wird zum Atlantis, das wir auf ihrem Fundament errichten. Auch dort, wo alles Feste sich auflöst in ein Element, dem wir zwar entstammen, dem wir aber auch misstrauen: „Wasser hat keine Balken“. Das ist erstens eine Lebensweisheit und zweitens ein Filmtitel (Original: „The Boat“). Er stammt aus dem Jahr 1921. Der oft nach Luft schnappende Held darin ist Buster Keaton.

Wie man sich angesichts des Titels vorstellen kann, geht es um den Untergang als solchen. Wobei sowohl der Slapstick wie auch der Horror und auch noch die Sehnsucht, die allesamt aus dem Wasser zu schöpfen sind für Bücher, Filme oder Musik (von „Yellow Submarine“ bis zur „Wassermusik“, von Händel bis zu den Beatles), vom Geheimnis einer Materie leben, die uns zugleich vertraut und fremd erscheint. Karl Stromberg hat recht: Das Meer ist uns ein großes Rätsel, oft eine große Gefahr – und vielleicht auch die letzte große Hoffnung.

Auch deshalb sind Unterwasserwelten jenseits von Frank Schätzings Scifi-Bestseller „Der Schwarm“ oder James Camerons filmischem Blub-Epos „Abyss“ so interessant auch für die Fantasten unter den Architekten. Was auch jenseits von gigantischen Flops wie dem Endzeitgenre-Film „Waterworld“ mit Kevin Costner gilt.

Architekten sehen diesen Abgrund auch im Klimawandel, der letztlich nur einen Sieger kennt: das Wasser, das keine Balken hat. Zu den faszinierendsten Architekturutopien seit Buckminster Fuller gehören daher tatsächlich Unterwasserwelten und solche Häuser, die nicht mehr auf Kellergeschossen, sondern schwimmbaren Konstruktionen ruhen. Ganze Städte werden schon als Unterwasserstädte geplant (zumindest in der Theorie) oder als wassertaugliche Habitate erdacht. Für den Fall, dass der Abgrund demnächst in uns hineinblicken will. Gerhard Matzig

Bio-Schock

Das Meer in Videospielen

Seit 1985 hat sich in Computerspielen viel getan, spielerisch wie inhaltlich. Wasser darzustellen ist noch immer ein Problem, oft sieht es in den mittlerweile dreidimensionalen Welten aus wie Gel oder Folie, wirkt zu zäh oder zu flüssig. Unterwasserwelten sind ein ständig wiederkehrendes Thema, wegen der Grafikproblemen sind sie aber meist nur Nebensache. Den Meeresgrund erkunden wollten bisher nur wenige Spiele, diesen ist aber gemein, dass sie die Regelbrüche und neuen Freiheiten dieses ersten Unterwasser-Levels in „Super Mario“ zum Leitmotiv gemacht haben. Unterwasser gelten andere Gesetze, deshalb haben diese Welten in Spielen ein besonderes utopisches Potenzial.

Was Design und Idee angeht, ist das Spiel „Bioshock“ von 2007 bis heute unerreicht: Als Spieler erkundet man die im Art-déco-Stil erbaute Unterwasserstadt Rapture, ein riesiges soziales Experiment wie aus einem Roman von Ayn Rand: Hochhäuser sind durch gläserne Tunneln und Tauchglocken miteinander verbunden, in den Unterwasserstraßenschluchten tummeln sich Wale und Riesenkraken. Individualisierung und unbedingte ästhetische Entfaltung des Einzelnen wurden in dieser Metropole am Meeresboden mit genetischen Verbesserungen so lange auf die Spitze getrieben, bis sie in einen brutalen Anarchismus und Sozialdarwinismus gekippt sind. Das Spiel gilt wegen seines ungewöhnlichen Schauplatzes, seines Designs und seines souveränen Umgangs mit der komplizierten Verbindung von Ästhetik und Totalitarismus als Meilenstein.

Optimistischer war da das deutsche Spiel „Anno 2070“ von 2011. Darin baut der Spieler eine vom Klimawandel in lauter kleine Inseln verwandelte Welt wieder auf, Umweltschutz ist dabei ein wichtiger Faktor. Besonders umweltfreundlich ist das Abbauen von Algen und Rohstoffen wie Manganknollen auf dem Meeresgrund. Auch hier wird die Idee von einer grünen, utopischen Industrie und Gesellschaft unter der Meeresoberfläche realisiert. Dass es dort keine Umweltverschmutzung geben könne, ist nur ein Wunsch. Aber es geht dem Spiel darum, Industrie einmal neu zu denken. Die Vorstellung von der sauberen Kolonie am Meeresgrund zeigt allerdings, dass die Auseinandersetzung mit Problemen gerne in solche noch weitgehend fantastischen Räume ausgelagert wird.

Die Formbarkeit des Meeresbodens in den Spielen verrät, wie wir über ihn denken: Als Ort, der erobert, kolonisiert und ausgebeutet werden kann, so wie es mit unerschlossenen Gegenden seit Jahrhunderten geschieht. Dabei könnten gerade dort doch auch ganz andere Regeln gelten. Nicolas Freund

Schatzsucht

Über die Sehnsucht, versunkene Kostbarkeiten zu bergen

Die wohl stärkste Aura verströmen aber Artefakte, die, unerwartet entdeckt, ein Schlaglicht auf die Vergangenheit werfen. Die arabische Dau aus dem 9. Jahrhundert etwa, die 1998 vor der indonesischen Insel Belitung von Fischern gefunden wurde. An Bord befand sich eine riesige Menge Porzellan aus der Tang-Dynastie. Oder die berühmten Bronzen von Riace, zwei makellose griechische Männerplastiken aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, die bis zu ihrer Entdeckung 1972 vor der Küste Siziliens schlummerten.

In manchen Fällen bekommt ein Gegenstand überhaupt erst dadurch einen Wert, dass er versank, wie zum Beispiel jedes noch so unbedeutende Stück, dass aus dem in 4000 Meter Tiefe liegenden Wrack der Titanic an die Meeresoberfläche gebracht wird. Als Teil einer Geschichte der Hybris und des spektakulären menschlichen Scheiterns an der Natur sind jeder Türknauf und jede Untertasse heute ein finsteres Symbol. Alexander Menden

Mädchengewäsch

Die Regeln des Patriarchats gelten auch 8000 Kilometer unter dem Meeresspiegel

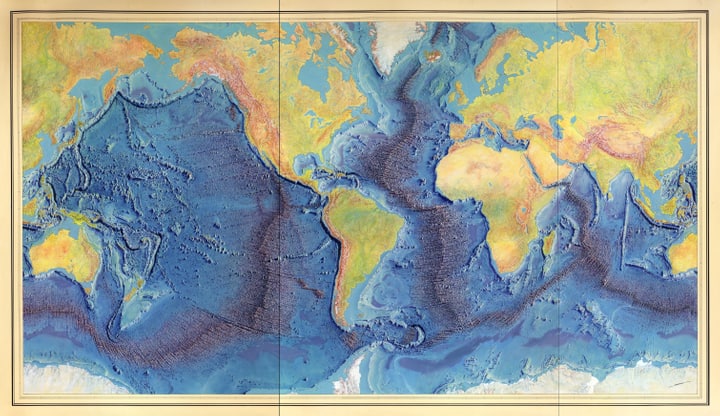

Aktuelle Karten der Oberfläche von Mars oder Venus sind hundertmal genauer als die modernsten Karten der Ozeanböden

Heute weiß man, dass sich Europa/Afrika auf der einen und Amerika auf der anderen Seite ungefähr 2,5 Zentimeter im Jahr voneinander entfernen. Bei dieser Spreizung entsteht im mittelatlantischen Rücken permanent neuer Ozeanboden; das Alter der Meeresböden nimmt mit Entfernung vom Grabenbruch zu.

Tharp, die selbst nie eines der Echolotschiffe betreten hat (war kategorisch verboten für Frauen) zeichnete weiter und fand ähnliche Grabenstrukturen im indischen Ozean, im Roten Meer, im Golf von Aden und, am mächtigsten, im Pazifik. Das amerikanische Militär hielt die Karten anfangs geheim, aus Angst, die Russen könnten davon profitieren. Aber irgendwann hatten sie natürlich ihre eigenen Echolotschiffe, und auch die Wissenschaft fand die Daten und Erkenntnisse viel zu wichtig, als dass man das weiter verschweigen konnte. Heinrich Berann zeichnete dann 1977 aus Tharps Daten „The World Ocean Floor“, die erste Meerweltkarte, durch die sich eine 40 000 Kilometer lange unterseeische Gebirgskette zieht, majestätisch wie ein anthrazitgraues Planeten-Collier.

Nun kann man sich entweder darüber ärgern, dass die bekloppten Gesetze des Patriarchats selbst 8000 Meter unter dem Meeresspiegel noch Gültigkeit haben. Oder man kann sich daran erfreuen, dass sich die Meeresböden im Grunde bis heute dem menschlichen Auge entziehen: Aktuelle Karten der Oberfläche von Mars oder Venus sind hundertmal genauer als die modernsten Karten der Ozeanböden; die Topografie des Meeresbodens ist nur in einer Auflösung von etwa fünf Kilometern bekannt. Weshalb auch keiner weiß, dass da unten lauter Marie-Tharp-Statuen stehen, errichtet von den Bewohnern von Atlantis. Alex Rühle